Pointillismus ist mehr als nur eine Maltechnik – es ist ein faszinierendes Experiment über das Sehen, die Wirkung von Farben und die Kraft der menschlichen Wahrnehmung. Wie kann eine Ansammlung scheinbar zufällig gesetzter, winziger Farbpunkte aus der Ferne zu leuchtenden, harmonischen Bildern verschmelzen? Dieser Artikel führt tief in die Geheimnisse des Pointillismus ein, erklärt seine Entstehung, die zugrunde liegende Farbtheorie, seine emotionalen und technischen Aspekte sowie die nachhaltige Wirkung auf die Kunstwelt und den Zeitgeist bis heute.

Die Perspektive im Kubismus: Wie Picasso und Braque die Realität zerlegten

Was ist Pointillismus?

Pointillismus ist eine künstlerische Technik, bei der Bilder aus winzigen, dicht beieinandersitzenden Farbpunkten geschaffen werden. Anders als beim traditionellen Malen werden die Farben dabei nicht auf der Palette gemischt, sondern Punkt für Punkt direkt auf die Leinwand gebracht. Die Mischung entsteht im Auge des Betrachters – ein faszinierendes Spiel zwischen Maler und Publikum, zwischen Wissenschaft und Kunst.

Kernmerkmale des Pointillismus:

- Verwendung reiner, unvermischter Farbkleckse oder -punkte

- Optische Farbmischung im Wahrnehmungsprozess des Betrachters

- Wissenschaftlicher Ansatz zur Wirkung von Licht und Farbe

- Entstand um 1886 als Weiterentwicklung des Impressionismus

Die geschichtlichen Wurzeln des Pointillismus

Die Entstehung im Paris des späten 19. Jahrhunderts

Im Paris der 1880er Jahre befand sich die Kunstwelt im Wandel. Die Impressionisten hatten das Licht entdeckt, aber es sollte eine noch wissenschaftlichere Erforschung der Farbe folgen. Georges Seurat und Paul Signac, die als Begründer des Pointillismus gelten, wollten die genaue Wirkungsweise von Licht und Farbe auf die Leinwand übertragen.

Sie ließen sich dabei von wissenschaftlichen Theorien inspirieren, etwa den Arbeiten des Chemikers Michel-Eugène Chevreul zur Farbwahrnehmung und von Ogden Rood zur Farbmischung. Das erklärte Ziel: Die subjektive Sichtweise der Impressionisten durch eine objektivierte, fast mathematische Methode zu ersetzen.

Meilensteine in der Geschichte:

- 1884: Seurat beginnt mit ersten Vorarbeiten zu „Ein Sonntagnachmittag auf der Insel La Grande Jatte“

- 1886: Erste öffentliche Präsentation des neuen Stils

- Begriff „Pointillismus“ wird zunächst als Spottbegriff von Kunstkritikern geprägt

Hauptprotagonisten: Seurat und Signac

Georges Seurat (1859–1891) war der unumstrittene Pionier, dessen monumentales Werk „Ein Sonntagnachmittag auf der Insel La Grande Jatte“ als Ikone des Pointillismus gilt. Tausende winzige Farbpunkte vereinen sich zu einer atmosphärischen Szene, die durch Licht und Farbe strahlt.

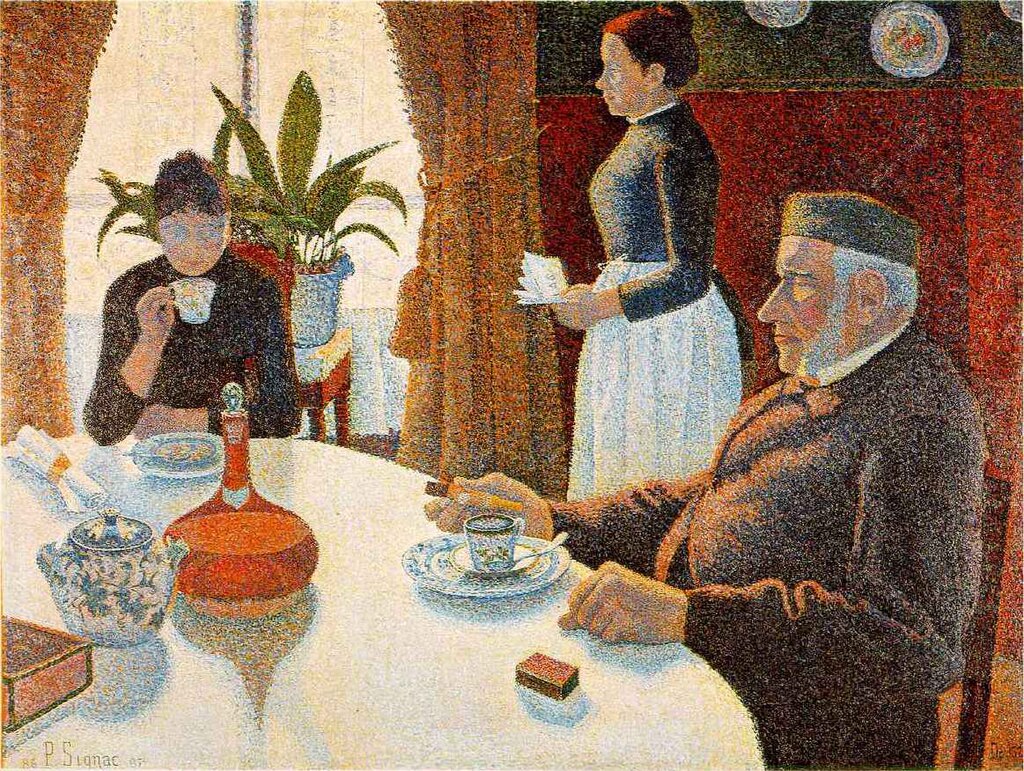

Paul Signac (1863–1935) war anfangs Schüler und später Mitstreiter von Seurat. Nach dessen frühem Tod führte Signac die Technik, mit eigenen Akzenten und einer lebhafteren Farbpalette, fort. Auch Henri-Edmond Cross, Maximilien Luce sowie Künstler wie van Gogh, Picasso, Mondrian und Kandinsky haben diese Technik vorübergehend adaptiert.

Die Wissenschaft hinter der Technik

Grundlagen der Farbtheorie

Das Herzstück des Pointillismus ist die Farbmischung durch das menschliche Auge – die sogenannte additive Farbmischung. Anstelle der traditionellen Methode, Farben auf der Palette zu vermischen, wurde die Wirkung benachbarter, reiner Farbpunkte genutzt. Die optische Mischung erzeugt eine besondere Leuchtkraft und Tiefe, da die einzelnen Farben ihre Intensität behalten und gleichzeitig neue Nuancen entstehen lassen.

Wichtige Begriffe:

- Additive Farbmischung: Optisches Verblenden von Farben im Auge des Betrachters

- Komplementärfarben: Gegensätzliche Farben auf dem Farbkreis, die nebeneinander besonders leuchten

- Divisionismus: Verwandte Technik mit größerem Fokus auf das Trennen der Farben und weniger auf die Punktform selbst

Inspirationsquellen aus der Wissenschaft

Die Künstler des Pointillismus studierten die Theorien von Chevreul, Helmholtz und Rood. Roods Farbkreis und Chevreuls Erkenntnisse darüber, wie benachbarte Farben sich gegenseitig intensivieren, führten zu einem fast wissenschaftlichen Ansatz im Malprozess.

Wie entsteht ein pointillistisches Bild? – Technik und Werkzeuge

Schritt-für-Schritt: Vom Punkt zum Gemälde

Das Erschaffen eines pointillistischen Gemäldes ist ein Geduldspiel. Jeder Punkt wird einzeln gesetzt, und der Aufwand für ein großes Bild kann Monate oder Jahre betragen. So setzte Seurat beispielsweise mehr als 220.000 Farbpunkte in seinem berühmtesten Werk ein.

Vorgehensweise:

- Motiv und Komposition werden sorgfältig geplant.

- Die Leinwand wird mit Punkten aus reinen Farben bedeckt, die streng nebeneinandergesetzt werden.

- Es entstehen keine Striche oder Flächen – jeder Punkt ist gleichwertig.

- Durch die Dichte und Verteilung der Punkte entstehen Tonwerte, Schattierungen und Übergänge.

- Der fertige Eindruck entsteht erst aus der Distanz, wenn das Auge aus der Vielzahl kleiner Punkte ein Gesamtbild zusammensetzt.

Material: Pinsel, Farbe und mehr

Häufig werden Ölfarben verwendet, da sie eine längere Trocknungszeit ermöglichen und sich gut für das Setzen einzelner Punkte eignen. Feine Rundpinsel sind die bevorzugten Werkzeuge. Einige moderne Künstler nutzen Acrylfarben, Marker oder gar digitale Techniken, wobei das Prinzip stets das gleiche bleibt.

Die emotionalen und ästhetischen Qualitäten des Pointillismus

Was passiert, wenn man sich einem pointillistischen Gemälde nähert oder sich von ihm entfernt? Aus der Nähe wirken die Punktansammlungen chaotisch, beinahe abstrakt. Erst mit Abstand verschmelzen die Farben zu Formen, Gegenständen und Szenen. Der Betrachter ist somit Teil des Kunstwerks, denn ohne seine visuelle Verarbeitung gäbe es das eigentliche Bild nicht.

Emotionale Wirkung:

- Ein Gefühl von Bewegung, Licht und Luftigkeit

- Intensive, leuchtende Farbharmonien

- Kontemplation und Staunen über die Präzision und Geduld des Künstlers

Viele Menschen fühlen sich durch pointillistische Kunst in eine traumartige, stille Atmosphäre versetzt. Das Raster der Punkte wirkt modern, fast digital, bleibt aber voller menschlicher Wärme und lebendiger Farbigkeit.

Pointillismus im Kontext der Kunstgeschichte

Unterschied zu Impressionismus und Postimpressionismus

Impressionisten wie Monet oder Renoir versuchten, das flüchtige Licht einzufangen. Pointillisten schufen zwar ebenfalls Momentaufnahmen, versuchten jedoch, diese mit wissenschaftlicher Präzision und systematischiem (strukturiertem) Ansatz zu realisieren. Sie gelten als zentrale Vertreter des sogenannten Neo-Impressionismus.

Postimpressionistische Künstler, wie van Gogh oder Gauguin, ließen sich teilweise von der Punkttechnik inspirieren, verfolgten aber andere künstlerische Ziele, etwa stärkere Symbolik oder emotionale Ausdruckskraft.

Die kurze, aber nachhaltige Blütezeit

Obwohl die Hochzeit des Pointillismus nur wenige Jahrzehnte dauerte, hinterließ die Bewegung einen tiefen Abdruck. Schon um die Jahrhundertwende experimentierten Künstler mit Varianten: Robert Delaunay und Jean Metzinger verwendeten etwa größere, würfelförmige Farbfelder, was zu den Ursprüngen des Kubismus führte.

Spuren des Pointillismus finden sich im Symbolismus, Fauvismus, Expressionismus, im späteren Surrealismus und sogar in der aufkommenden abstrakten Malerei. Manche Werke von Picasso, Kandinsky oder Mondrian sind pointillistisch beeinflusst.

Bekannte Meisterwerke und ihre Deutung

Georges Seurat: „Ein Sonntagnachmittag auf der Insel La Grande Jatte“

Dieses ikonische Bild zeigt zahlreiche Menschen an einem Sommertag am Seine-Ufer in Paris. Aus der Distanz wirkt es lebendig und stimmungsvoll, aus der Nähe offenbart es eine unzählbare Ansammlung farbiger Punkte, die die Kunstbetrachtung zum sinnlichen Erlebnis machen.

Paul Signacs Hafenansichten

Signac war passionierter Segler und malte zahlreiche Ansichten von Häfen, Stränden und der Küste des Mittelmeers. Mit einer leuchtenden, warmen Farbpalette schuf er eine beruhigende, zugleich strahlende und moderne Bildwirkung, die den Betrachter zum Träumen einlädt.

Der Einfluss auf die Moderne und Digitalkunst

Die Methode des Pointillismus hat über klassische Malerei hinaus Einfluss auf Grafikdesign, Druckverfahren, Fotografie und vor allem digitale Kunst gehabt. Jedes Pixel auf einem Computerbildschirm folgt letztlich dem gleichen Prinzip wie die Farbpunkte einer pointillistischen Malerei.

Außerdem erlebte die Technik im „Pop Art“-Zeitalter – etwa durch Roy Lichtenstein – eine ironische Renaissance. Auch aktuelle Künstlerinnen und Künstler greifen auf das Prinzip zurück, sei es mit klassischer Farbe, mit Stempeln, Markern oder durch digitale Algorithmen.

Praxis: Pointillismus selbst ausprobieren

Wer pointillistisch malen möchte, muss kein Künstler sein – Zeit, Geduld und Freude an Farben genügen für den Einstieg. Für Anfänger empfiehlt es sich, mit kleinen Leinwänden und Acrylfarben zu beginnen. Die Auswahl weniger Grundfarben reicht für leuchtende, harmonische Bilder. Die Punktsetzung gelingt am besten mit feinsten Rundpinseln oder sogar Wattestäbchen.

Tipps:

- Helle Farben immer zuerst setzen; dunkle Farben später ergänzen.

- Die Punkte nie zu dicht übereinandersetzen, sonst verlieren sie an Leuchtkraft.

- Experimentiere mit Größe und Abstand der Punkte für verschiedene Effekte.

Kritische Betrachtung und weiterhin offene Fragen

Trotz ihrer Bedeutsamkeit in der Kunstgeschichte wurde die Technik des Pointillismus zunächst von vielen Kritikern verspottet. Man hielt sie für zu technisch, zu emotionslos, für „Malen nach Zahlen“. Erst im Laufe der Jahrzehnte ist deutlich geworden, wie sehr gerade die scheinbare Objektivität der Methode den emotionalen Ausdruck und die Innovationskraft der Künstler beförderte.

Heute gilt der Pointillismus als wichtiger Vorläufer moderner und zeitgenössischer Kunstformen und inspiriert Techniken von Grafikdesign über Street Art bis hin zu digitalen Bildbearbeitungsverfahren.

Pointillismus steht für ein einzigartiges Zusammenspiel von Wissenschaft, Kunst und menschlicher Wahrnehmung. Er zelebriert das Sehen selbst und macht Farbe, Licht und Form zu einem Erlebnis, das Intellekt, Emotion und Sinnlichkeit vereint. Die leuchtenden, vibrierenden Bilder aus Tausenden winziger Punkte haben die Kunstwelt verändert und wirken bis in unsere Gegenwart – in Galerien, in digitalen Medien und in den Augen der staunenden Betrachter.

Quellen

- https://en.wikipedia.org/wiki/Pointillism

- https://www.art4you.gallery/en/paul-signac-a-master-of-pointillism

- https://artsandculture.google.com/story/pointillism-through-the-eyes-of-seurat-the-courtauld/XAWRVr_pXLZbcA

- https://www.sothebys.com/en/articles/pointillism-7-things-you-need-to-know

- https://gelpress.com/blogs/art-and-inspiration/pointillism-a-beginners-guide

- https://www.britannica.com/video/explanation-of-pointillism-art-style/-304257

- https://wardnasse.org/why-is-pointillism-important/

- https://www.montmarte.com/blogs/tips-techniques/pointillism-techniques

- https://www.finestresullarte.info/en/ab-art-base/georges-seurat-life-works-and-style-of-the-father-of-pointillism

- https://www.legendarte.shop/en/blog/paul-signac-one-of-the-founders-of-pointillism-and-divisionism/

- https://mymodernmet.com/pointillism-art-georges-seurat/

- https://www.ducksters.com/history/art/pointillism.php