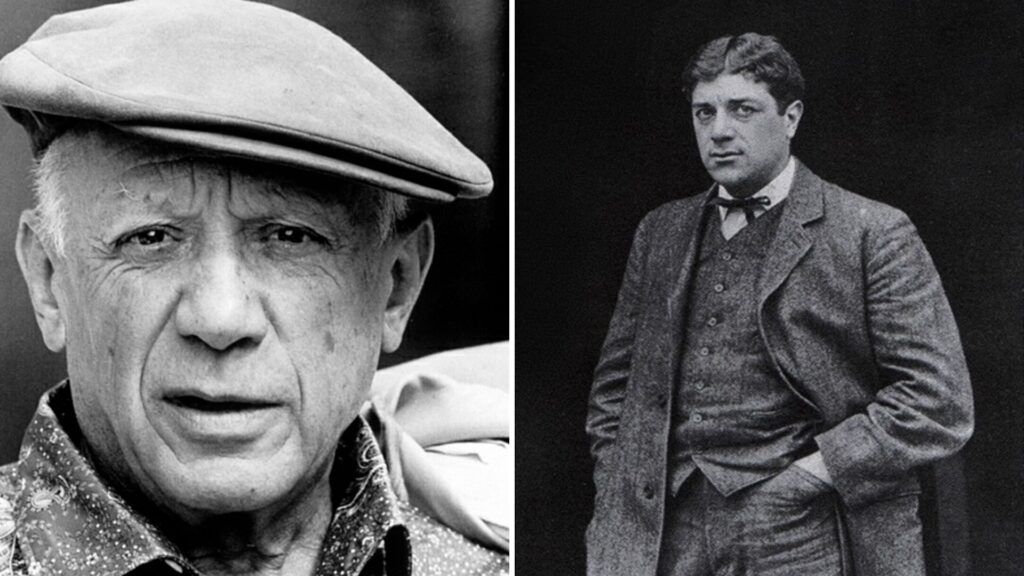

Im frühen 20. Jahrhundert wurde die Kunstwelt erschüttert: Die Gemälde von Pablo Picasso und Georges Braque brachen radikal mit jahrhundertealten Traditionen der Perspektive und Wahrnehmung. Der Kubismus, von diesen beiden Künstlern in Paris entwickelt, stellte alles infrage, was zuvor über die Realität und ihre Darstellung auf Leinwand als selbstverständlich galt. Diese revolutionäre Bewegung sollte die Kunstgeschichte für immer verändern.

In diesem umfassenden Artikel werfen wir einen tiefgehenden Blick darauf, wie Picasso und Braque die konventionelle Perspektive zerlegten, warum sie es taten, wie ihr Schaffen die Sicht auf die Welt veränderte – und wie der Kubismus bis heute nachwirkt. Neben historischen Fakten und kunsttheoretischen Ansätzen findest du eine emotionale wie analytische Auseinandersetzung, warum die kubistische Sichtweise unsere Wahrnehmung der Realität selbst herausfordert und erweitert.

Vanitas-Stillleben: Die versteckte Botschaft von Totenköpfen und verwelkten Blumen

Der Bruch mit der traditionellen Perspektive

Was bedeutet Perspektive in der Kunst?

Seit der Renaissance galt die Perspektive als Schlüssel zur Illusion von Tiefe und Raum im Bild. Mit Techniken wie der Zentralperspektive konnten Künstler Objekte räumlich und glaubwürdig anordnen. Der Blickpunkt und der Fluchtpunkt bestimmten, wie der Betrachter das Gemälde liest: Ein Fenster zur Welt, das mit mathematischer Präzision eine einzige, logische Ansicht der Realität erlaubte.

Die radikale Abwendung von der imitierenden Kunst

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts jedoch erwuchs in Paris das Bedürfnis, diese jahrhundertealte Sichtweise zu überwinden. Die Künstler der Avantgarde – allen voran Picasso und Braque – waren überzeugt: Die Realität ist komplexer, als es eine einzige Perspektive ausdrücken kann. Sie hinterfragten die bis dahin zentrale Annahme, dass Kunst die äußere Welt imitieren müsste. Vielmehr wollten sie die Essenz der Dinge sichtbar machen – und das bedeutete, sie aus unterschiedlichen Blickwinkeln gleichzeitig darzustellen.

Die Entstehung des Kubismus

Der historische Kontext: Paris um 1907

Zu jener Zeit war Paris ein Schmelztiegel künstlerischer und intellektueller Strömungen. Künstler experimentierten mit neuen Ausdrucksformen und suchten nach Alternativen zur impressionistischen Darstellung flüchtiger Lichteindrücke oder zur expressiven Subjektivität des Symbolismus. Insbesondere Paul Cézanne hatte mit seinen nach geometrischen Prinzipien vereinfachten Landschaften und Stillleben einen entscheidenden Einfluss auf die junge Künstlergeneration.

Die Initialzündung: „Les Demoiselles d’Avignon“ von Picasso

1907 schuf Picasso ein Gemälde, das als Meilenstein der modernen Kunst gilt: „Les Demoiselles d’Avignon“. Hier verzichtete er auf klassische Perspektive, zerlegte die menschlichen Körper in geometrische Facetten und kombinierte verschiedene Ansichten gleichzeitig. Die Gesichter zweier Frauen erinnern stark an afrikanische Masken – ein weiterer Bruch mit westlicher Tradition, der Picasso nach dem Besuch des Pariser Trocadéro-Museums zutiefst beeindruckte.

Dieses Bild markiert den bewussten Übergang von der naturalistischen zur innovativen, fragmentierenden Darstellung. Mit „Les Demoiselles d’Avignon“ war der Grundstein für den Kubismus gelegt.

Theorie und Praxis: Wie Picasso und Braque die Perspektive zerlegten

Die Zusammenarbeit von Picasso und Braque

Die produktive Freundschaft zwischen Picasso und Braque, die 1907 begann, war geprägt von ständigem Austausch, Diskussion und gegenseitiger Herausforderung. Sie arbeiteten häufig Tür an Tür, verglichen ihre Werke täglich und schufen so im kreativen Wettstreit das Fundament des Kubismus.

Grundzüge des Kubismus

Kernprinzipien des Kubismus:

- Fragmentierung: Gegenstände werden in geometrische Flächen und Facetten zerlegt.

- Gleichzeitigkeit verschiedener Perspektiven: Ein Objekt wird von mehreren Seiten gleichzeitig gezeigt – als würde man es umrunden und die verschiedenen Ansichten im selben Bild vereinen.

- Aufhebung der räumlichen Tiefe: Vorder- und Hintergrund verschmelzen, die Leinwand bleibt bewusst flach und perspektivisch ambivalent.

- Begrenzte Farbpalette: Besonders im analytischen Kubismus dominieren gedämpfte Farbtöne wie Braun, Ocker und Grau, um den Fokus auf Form und Struktur zu lenken.

Diese Techniken führten zu Bildern, die auf den ersten Blick verwirrend, vielleicht gar chaotisch erscheinen. Doch gerade in dieser Zerlegung offenbart sich eine neue, umfassendere Wahrheit über die Dinge.

Die Kritik an der Renaissance-Perspektive

Warum diese radikale Vorgehensweise? Braque und Picasso wollten nicht mehr die Realität nachahmen, sondern ihre inneren Strukturen offenlegen. Die Ein-Punkt-Perspektive erschien ihnen als künstliches Konstrukt, das der wahren Pluralität unserer Wahrnehmung nicht gerecht wird. Stattdessen orientierten sie sich an der Erfahrung, dass der Mensch ein Objekt niemals nur aus einer Richtung sieht, sondern es durch Bewegung, Erinnerung und Wissen immer aus verschiedenen Blickwinkeln zusammensetzt.

Die so entstehende „Mehrfachperspektive“ bricht lineare Zeit und statische Ansichten auf, vereint Vergangenheit, Gegenwart und potenzielle Zukunft in einer einzigen Komposition.

Analytischer und synthetischer Kubismus: Die Phasen der Dekonstruktion

Analytischer Kubismus (ca. 1909–1912)

In dieser ersten Phase wurde das Motiv systematisch zerlegt und in zahlreiche kleine Formen aufgelöst. Die Malerei reduzierte sich auf Erdtöne und erzeugte einen flachen, vielschichtigen Raum. Typische Werke sind etwa Braques „Violin and Palette“ oder Picassos „Ma Jolie“. Betrachter müssen die dargestellten Gegenstände fast detektivisch erschließen – die Komposition gibt sich als rätselhaftes Puzzle.

Synthetischer Kubismus (ab ca. 1912)

Um 1912 begannen die beiden Künstler, den kubistischen Ansatz weiterzuentwickeln: Nun wurden Objekte aus größeren, klareren Formen „synthetisiert“, häufig mit kräftigeren Farben. Sie integrierten Alltagsmaterialien wie Zeitungspapier, Tapete oder Musiknoten – die Geburt der Collage in der Malerei. Es entstand ein neuer Umgang mit Realität: Statt Zerlegung stand nun die Neubildung aus fragmentierten Teilen im Zentrum.

Die Rolle von Musik und anderen Künsten

Musikalische Analogien

Eine häufige Metapher zur Erklärung des Kubismus ist der Vergleich mit Musik: Wie ein Motiv in der Musik variiert, wiederholt und gebrochen werden kann, so werden im Kubismus Ansichten und Formen eines Gegenstands zerlegt und neu komponiert. Musik war für Braque und Picasso oft ein Inspirationsquell; musikalische Instrumente begegnen in vielen ihrer Werke – etwa in Braques „Pitcher and Violin“ oder Picassos „Three Musicians“.

Inspiration aus der Literatur und Philosophie

Auch die Philosophie (besonders Henri Bergsons Zeitbegriff) und der Austausch mit Dichtern wie Guillaume Apollinaire beeinflussten die kubistische Sichtweise auf Zeit, Raum und Wahrnehmung.

Die Zerlegung der Realität als Spiegel moderner Erfahrung

Fragmentierung als Abbild der Zeit

Der Kubismus war mehr als ein Stil – er war Ausdruck der Erfahrung, dass die Welt zunehmend fragmentiert, dynamisch und unübersichtlich erscheint. Technik, Geschwindigkeit, Urbanisierung und neue Wissenschaften (wie Einsteins Relativitätstheorie oder die Mathematik der Nicht-Euklidik) ließen die alte Vorstellung einer einzigen, objektiven Wirklichkeit überholt erscheinen.

Braque und Picasso reagierten damit auf eine Realität, die sich beständig verändert und vom Betrachter verlangt, sich immer wieder neu zu orientieren. Die Gleichzeitigkeit mehrerer Blickwinkel im Bild ist ein Sinnbild für die Komplexität und Vielstimmigkeit moderner Wahrnehmung.

Die emotionale Wirkung zersplitterter Perspektiven

Gerade weil die Bilder so ungewohnt und manchmal verstörend sind, provozieren sie eine bewusste Auseinandersetzung mit der eigenen Sichtweise. Sie fordern dazu auf, bekannte Muster zu hinterfragen und sich der Vielfalt und Brüchigkeit der eigenen Wahrnehmung zu stellen.

Die Einflüsse: Cézanne, afrikanische und iberische Kunst

Paul Cézanne und die „Form als Architektur“

Ohne Cézannes Reduktion der Natur auf geometrische Grundformen und seine Auflösung klassischer Perspektiven hätte der Kubismus nicht entstehen können. Cézannes Landschaften machen deutlich: Die Form wird nicht abgebildet, sondern gebaut – ein Prozess, der Braque und Picasso inspirierte, die Realität zu „konstruierten“ Bildern weiterzuentwickeln.

Der Einfluss afrikanischer Kunst

Picasso war tief beeindruckt von afrikanischen Masken und Skulpturen, deren abstrahierende Formgebung und gleichzeitiges Zeigen mehrerer Ansichten Vorbildcharakter für den Kubismus hatten. Auch Braque rezipierte diese Einflüsse über Paris als Welthauptstadt für koloniale und internationale Ausstellungen.

Ikonische Werke und ihre Analyse

Georg Braques „Houses at l’Estaque“

Eines der ersten eindeutig kubistischen Gemälde: Braque reduziert eine südländische Dorflandschaft auf geometrische Flächen. Vorder- und Hintergrund verschmelzen, die Komposition wird von kubischen Häusern und vereinfachten Formen dominiert. Die Grenzen zwischen Landschaft und Gebäude, zwischen Raum und Objekt, sind aufgehoben; das Motiv scheint in der geometrischen Analyse aufzugehen.

Picassos „Ma Jolie“ und „Three Musicians“

Picasso setzt die Prinzipien des analytischen und synthetischen Kubismus in unterschiedlichen Werken um: In „Ma Jolie“ (1911) wird die dargestellte Frau so radikal fragmentiert, dass sie kaum mehr erkennbar ist. „Three Musicians“ (1921) hingegen zeigt im synthetischen Kubismus klare, farbintensive Flächen – die Musiker sind wieder als Figuren erkennbar, werden aber in einer völlig neuen, collageartigen Weise komponiert.

Der Einfluss des Kubismus auf die Moderne

Kubismus als Ausgangspunkt für abstrakte Malerei

Der kubistische Bruch mit der Illusion von Tiefe und der Faszination für die zwei-dimensionale Bildfläche ebnete den Weg für sämtliche abstrakte Strömungen der Moderne: Futurismus, Konstruktivismus, Suprematismus und vieles mehr. Auch Künstler wie Piet Mondrian, Fernand Léger oder Juan Gris entwickelten die kubistischen Prinzipien auf ihre jeweilige Weise weiter.

Erweiterung der künstlerischen Mittel

Durch Collage, Frottage, Assemblage und Mixed-Media-Ansätze beeinflusste der Kubismus die Entwicklung neuer Techniken, Materialien und Denkweisen im gesamten 20. Jahrhundert.

Einfluss auf Design, Architektur, Literatur und Musik

Das geometrische Denken des Kubismus fand Rückhalt in Architektur und Design (Bauhaus, De Stijl), in experimenteller Literatur (z.B. James Joyce) und inspirierte musikalische Kompositionsmethoden (etwa in der Zwölftontechnik). Die parallele Darstellung mehrerer Ebenen – in Kunst wie Literatur – ist heute allgegenwärtig.

Emotionale und philosophische Dimensionen: Warum der Kubismus berührt

Der Kubismus ist mehr als eine Stilübung. Die Zerlegung der Realität erzeugt beim Betrachter Irritation, manchmal Überforderung, oft Faszination. Gerade darin liegt seine große Aktualität: Er macht sichtbar, dass Wirklichkeit nie absolut, sondern stets Ergebnis vieler, oft widersprüchlicher Perspektiven ist.

Für viele Menschen ist dies eine erkenntnistheoretische wie emotionale Erfahrung: Der Kubismus erinnert uns daran, wie fragmentiert und vielfältig unser eigenes Bild von der Welt ist – und lädt dazu ein, offen für neue Sichtweisen zu bleiben.

Das kubistische Vermächtnis – und die bleibende Bedeutung der Dekonstruktion

Picasso und Braque haben die Realität aufgebrochen, um ihren Reichtum erst sichtbar zu machen. Ihre radikale Zerlegung der Perspektive ist heute – in einer von rasanten Veränderungen, Pluralität und Unsicherheit geprägten Welt – aktueller denn je.

Wer ein kubistisches Bild betrachtet, erkennt: Die Wahrheit liegt weder in einer einzigen, festen Sichtweise noch im Versuch, die Welt detailgetreu abzubilden. Vielmehr entsteht sie aus der Summe der Erfahrungen, Erinnerungen und Perspektiven. Diese Einsicht, einst revolutionär, hat die Kunst – und unser Denken über Wirklichkeit – für immer verändert.

Quellen

- The Metropolitan Museum of Art – Cubism

- Tate: All about cubism

- Smarthistory: Cubism and multiple perspectives

- The Art Story: Cubism Movement Overview

- Cubism – Encyclopaedia Britannica

- Cubism: Deconstructing Reality Through Multiple Perspectives

- Les Demoiselles d’Avignon – Analysis of Picasso’s Iconic Painting

- The Collector: How Much Does Picasso Owe to African Art?

- Cubism – History of Modern Art (Pressbooks)

- Analytical vs. Synthetic Cubism: A Tale of Two Phases

- Synthetic cubism – Tate

- Houses at l’Estaque by Georges Braque – Cubist Geometry

- Wikipedia: Picasso’s African Period (englisch)

- The Artsology Blog: The Influence of African Art on Picasso’s Cubism

- Kunstsammlung NRW: Georges Braque

- Smarthistory: Georges Braque and Pablo Picasso: Two Cubist Musicians

- Prominent Painting: What Is Cubism? A Beginner’s Guide