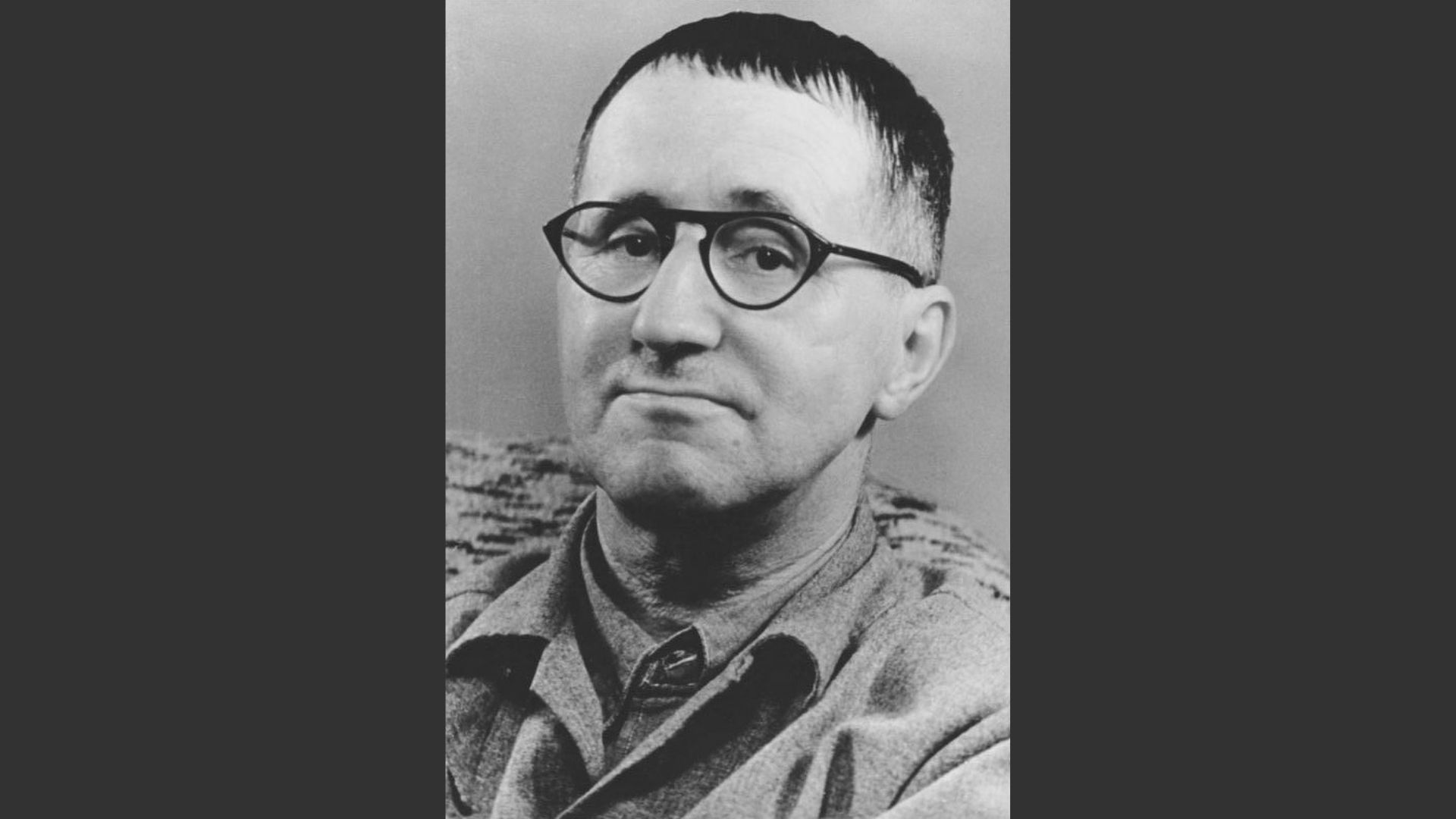

Bertolt Brecht revolutionierte das Theater des 20. Jahrhunderts mit seiner Konzeption des epischen Theaters. Anders als herkömmliche dramatische Formen, die auf emotionale Vereinnahmung setzen, zielte Brecht mit innovativen Techniken darauf ab, das Publikum zum Denken zu bringen. In einer Zeit massiver gesellschaftlicher und politischer Umbrüche schuf er ein Theater, das auf Reflexion und kritisches Bewusstsein anstatt auf bloße Unterhaltung setzte. In diesem Artikel wird detailliert gezeigt, wie Brecht das Publikum intellektuell forderte, welche Methoden er entwickelte und wie seine Ideen das moderne Theater nachhaltig geprägt haben.

Amazon Shopping

Unterstützen Sie uns durch Ihren Einkauf bei Amazon. Keine zusätzlichen Kosten für Sie!

Jetzt einkaufen →Amazon Einkäufe unterstützen uns ❤️

Exilliteratur: Wie deutsche Autoren im Exil gegen den Nationalsozialismus schrieben

Was ist das epische Theater?

Begriffserklärung und historischer Kontext

Das epische Theater ist eine Form des didaktischen Dramas, das aus einer Reihe lose miteinander verbundener Szenen besteht. Im Gegensatz zum klassischen aristotelischen Theater, das eine stringente Handlung und emotionale Identifikation verfolgt, bricht das epische Theater die Illusion auf der Bühne und fordert das Publikum heraus, sich mit gesellschaftlichen Fragestellungen auseinanderzusetzen.

Entwickelt wurde es in den 1920er Jahren maßgeblich von Bertolt Brecht, inspiriert von Einflüssen wie Erwin Piscator und der deutschen Expressionismusbewegung des frühen 20. Jahrhunderts.

Abgrenzung zum dramatischen Theater

Während das sogenannte dramatische Theater (aristotelische Tradition) darauf abzielt, die Zuschauer emotional mit den Figuren mitfühlen zu lassen und eine Katharsis zu erzeugen, wollte Brecht vielmehr, dass die Zuschauer kritisch auf Distanz gehen, nach Ursachen und Alternativen suchen – kurz: nachdenken und handeln.

Das epische Theater verzichtet bewusst auf die Einhaltung der klassischen Einheiten von Zeit, Ort und Handlung. Stattdessen stehen der gesellschaftliche Kontext und die Analyse im Vordergrund.

Brechts Kernziel: Ein denkendes Publikum

Die Rolle der Reflexion

Brechts vorrangiges Ziel war es, nicht passives Konsumieren, sondern aktives Nachdenken zu fördern. Das Publikum sollte, anstatt sich ganz im Bühnengeschehen zu verlieren, bewusst Irritationen erleben und angeregt werden, sich mit gesellschaftlichen und politischen Problemen auseinanderzusetzen.

Politische und moralische Anliegen

Brecht verstand das Theater auch als moralisches und politisches Werkzeug. Seine marxistische Perspektive floss ein in die Absicht, bestehende Machtverhältnisse zu hinterfragen und gesellschaftliche Veränderungen anzustoßen. Er wollte, dass das Publikum nicht bloß mit den Protagonisten litt oder lachte, sondern dass es die Ursachen des dargestellten Elends kritisch analysierte und in die eigene Lebenswelt übertrug.

Die wichtigsten Techniken des epischen Theaters

Verfremdungseffekt („V-Effekt“ oder Alienation Effect)

Einer der zentralen Begriffe im Zusammenhang mit Brecht ist der Verfremdungseffekt („Verfremdung“ oder „Alienation Effect“). Dieser Effekt beschreibt Methoden, die das Publikum daran hindern sollen, sich vollständig mit den Bühnenfiguren zu identifizieren. Stattdessen soll eine kritische Distanz entstehen.

Zu den wichtigsten Mitteln zählen:

- Direkte Ansprache des Publikums: Figuren wenden sich direkt an das Publikum, durchbrechen so die sogenannte „vierte Wand“ und fordern es zum Nachdenken über das Bühnengeschehen auf.

- Songs und Musik: Lieder und musikalische Einlagen unterbrechen die Handlung, kommentieren oder spiegeln gesellschaftliche Verhältnisse wider und sorgen so für emotionale Distanz.

- Offene Inszenierung und sichtbare Requisiten: Bühnenbild und Technik sind sichtbar und werden als künstlich markiert, um die Illusion zu brechen.

- Stilmittel wie Plakate, Projektionen oder Erzähler: Schriftliche Hinweise, Kommentarschilder und Erzähler unterbrechen die Handlung und geben Hinweise zum Geschehen.

- Episodische Struktur: Die Handlung ist in einzelne, lose zusammenhängende Episoden unterteilt und folgt keiner strikt linearen Entwicklung.

Beispiel: „Die Dreigroschenoper“ und „Mutter Courage“

Brecht nutzte beispielsweise in der „Dreigroschenoper“ Lieder, die moralische Dilemmata kommentieren, anstatt Gefühle zu verstärken. In „Mutter Courage und ihre Kinder“ wird der Krieg nicht als Heldenepos, sondern als Spiegel gesellschaftlicher Zusammenhänge dargestellt, wobei die Protagonistin als Symbol kapitalistischen Denkens gezeigt wird.

Die Rolle der Schauspieler: Abstand statt Identifikation

Schauspieltechniken

Im Gegensatz zum naturalistisch-pschologischen Spiel nach Stanislawski setzte Brecht auf gestische, demonstrierende Darstellung. Die Schauspieler sollten sich nicht vollständig mit ihren Figuren „verschmelzen“, sondern ihre Rolle bewusst als gesellschaftlichen Typus reflektieren.

- Gestus: Durch körperliche Gesten und Haltungen, die bestimmte gesellschaftliche Strukturen oder Konflikte verdeutlichen, wird das Publikum an die soziale Dimension erinnert.

- Historicisierung: Ereignisse werden nicht zeitlos, sondern als spezifische historische Konstellationen dargestellt, um Parallelen zur Gegenwart sichtbar zu machen und Reflexion zu fördern.

Die Wirkung auf das Publikum

Vom Mitfühlen zum Mitdenken

Das epische Theater bricht mit dem traditionellen Primat der Empathie und fordert vielmehr kognitive Auseinandersetzung. Durch Irritation, Unterbrechungen und entlarvende Kommentare wird das Publikum nicht zum reinen Miterleben, sondern zur Analyse eingeladen.

Intellektuelle Partizipation als Ziel

Zuschauer sollen nicht Konsumenten, sondern Mitwirkende sein, die das Stück als Anstoß für die eigene Haltung und mögliche Veränderungen begreifen. Brecht sieht den Zuschauer als „Mit-Autor“ der gesellschaftlichen Herausforderungen, nicht lediglich als Zeugen. Seine Wirkungsabsicht ist darauf ausgerichtet, Veränderungen im Denken und idealerweise im Handeln seiner Zuschauer zu bewirken.

Gesellschaftliche und politische Relevanz

Theater als Spiegel der Gesellschaft

Brecht verstand das Theater als Medium zur Sichtbarmachung gesellschaftlicher Missstände. Seine Stücke greifen Themen wie Krieg, Ungleichheit, Kapitalismus, soziale Gerechtigkeit und Moral auf. Er nutzte das Theater als Lehrstück, als „Möglichkeitsraum“, um gesellschaftliche Alternativen zu artikulieren und Denkprozesse zu befördern.

Lehrstücke und Didaktik

Nicht zuletzt entwickelte Brecht das Format des Lehrstücks, also der explizit didaktischen, oft kollektiven Theaterform. Hier werden moralisch-politische Konflikte so dargestellt, dass sie für das Publikum als Denkanstoß dienen – häufig, indem der Zuschauer eingeladen wird, verschiedene Perspektiven einzunehmen.

Die Dekonstruktion der Theatralität

Brüche in der Inszenierung

Brecht war ein Meister darin, die Erwartung des Publikums zu unterlaufen. Technische und inszenatorische Brüche, etwa das plötzliche Einführen von Erzählern, das Zeigen von Lampen oder offene Umbauten, sollten daran erinnern, dass Theater stets eine künstliche Darstellung ist.

Multimedialität und Collage

Er integrierte auch pantomimische Elemente, Projektionen, Filmausschnitte und Lichter, wodurch das Theater zum multimedialen, oft gebrochenen Erlebnis wurde. Dies förderte wiederum die Distanz und verstärkte die intellektuelle Auseinandersetzung.

Rezeption und Einfluss des epischen Theaters

Nachhaltigkeit und globale Wirkung

Das epische Theater hat nicht nur das politische Theater, sondern auch zahlreiche Formen des modernen und postmodernen Theaters weltweit beeinflusst – von der britischen Dramenlandschaft bis zum politischen Straßentheater und filmischen Erzählweisen. Seine Ideen finden sich heute in vielen Formaten wieder: von Dokumentartheater über experimentelle Performance-Kunst bis hin zu modernen Fernsehserien, die mit Erzählstrukturen und Perspektiven spielen.

Kontroverse und Kritik

Einige Kritiker betonen, dass die intellektuelle Distanz auch zu einer gewissen Kälte und zum Verlust emotionaler Tiefe führen kann. Andere hingegen loben die nachhaltige Wirkung, da Brechts Techniken das Publikum auch nach Vorstellungsende zum Weiterdenken und Handeln motivieren

Die Nutzung dieser Begriffe steigert die Aufmerksamkeit von Lesern, die sich für Theater, Gesellschaft, Literatur oder politische Kunst interessieren, und erhöht die organische Reichweite sowie die Attraktivität für Werbepartner.

Bertolt Brecht hat mit seinem epischen Theater einen Paradigmenwechsel in der Theatergeschichte herbeigeführt. Anders als viele seiner Vorgänger und Zeitgenossen suchte er nach Möglichkeiten, die passive Rolle des Zuschauers aufzubrechen und das Theater zu einem Raum kritischer Reflexion zu transformieren. Seine Methodik, die auf Distanzierung, Unterbrechung und intellektuelle Herausforderung setzt, wirkt bis heute – im Theater ebenso wie in anderen gesellschaftlichen Diskursen.

Für Brecht war Kunst stets auch ein Beitrag zur Bewusstseinsbildung: Theater als Schule des Denkens.

Quellen

- Britannica – Epic theatre | Definition, Elements, Examples & Facts

- The Drama Teacher – Brecht’s Striking Epic Theatre Techniques

- NumberAnalytics – The Power of Brechtian Theater: Challenging Audiences

- British Epic Theatre and the Influence of Bertolt Brecht on British Drama

- VSU – Theatre and Translation Reception of Bertolt Brecht’s Play Mother Courage

- EBSCO Research Starters – Epic theatre

- Wikipedia – Epic theatre

- Brecht.zu.edu.ua – Bertolt Brecht and the transnational theatre

- CourseCompendium – Alienation effect (Verfremdungseffekt)

- Study.com – Epic Theatre by Bertolt Brecht: Definition & Characteristics

- Superprof – Brechtian Theatre Techniques and Epic Theatre

- FasterCapital – Epic theatre: How to Create Drama that Critiques Society and Politics

- MIT – Epic Theatre PDF

- Brecht’s Fascinating Epic Theatre Theory | The Drama Teacher

- Britannica – Alienation effect

- BBC Bitesize – Bertolt Brecht – a brief background

- StudySmarter – Brechtian: Theory & Techniques

- BBC Bitesize – Epic theatre and Brecht

- Dergipark – Controversial effect of Bertolt Brecht’s epic theatre on the development of British political drama

- Beautiful Trouble – Alienation effect