Friedrich Schiller zählt zu den herausragendsten Dramatikern der Weltliteratur und prägte die deutsche Bühne maßgeblich mit einer Vielzahl von zeitlosen Werken. Seine Stücke sind nicht nur künstlerisch wegweisend, sondern boten gesellschaftlichen Sprengstoff, forderten bestehende Strukturen heraus und inspirierten Generationen. Schillers Theaterstücke verbinden starke Emotionen, revolutionäre Ideen und eine beispiellose sprachliche Kraft, die heute noch weltweit auf Bühnen begeistern. Dieser Artikel widmet sich den wichtigsten Bühnenwerken von Friedrich Schiller, analysiert ihre Entstehung und Wirkung, erläutert zentrale Motive und beleuchtet, weshalb Schillers Dramen das Fundament des modernen Theaters mitlegen konnten.

Die Akustik im Theater: Warum man in der letzten Reihe alles verstehen kann

Friedrich Schiller: Ein Porträt des Dramatikers

Biografische Hintergründe

Friedrich Schiller wurde am 10. November 1759 in Marbach am Neckar geboren und entwickelte schon früh eine Vorliebe für Literatur. Ursprünglich zum Medizinberuf bestimmt, wandte er sich während seines Studiums der Dichtung zu und veröffentlichte bereits in jungen Jahren Theaterstücke, die öffentliches Aufsehen erregten und mehrfach der Zensur zum Opfer fielen. Seine lebenslange Auseinandersetzung mit Freiheit, Moral und den Möglichkeiten des Individuums durchzieht alle seine Werke und prägte auch die intellektuelle Atmosphäre des späteren Weimarer Klassizismus, insbesondere durch die Freundschaft und Zusammenarbeit mit Johann Wolfgang von Goethe.

Die wichtigsten Bühnenwerke von Friedrich Schiller

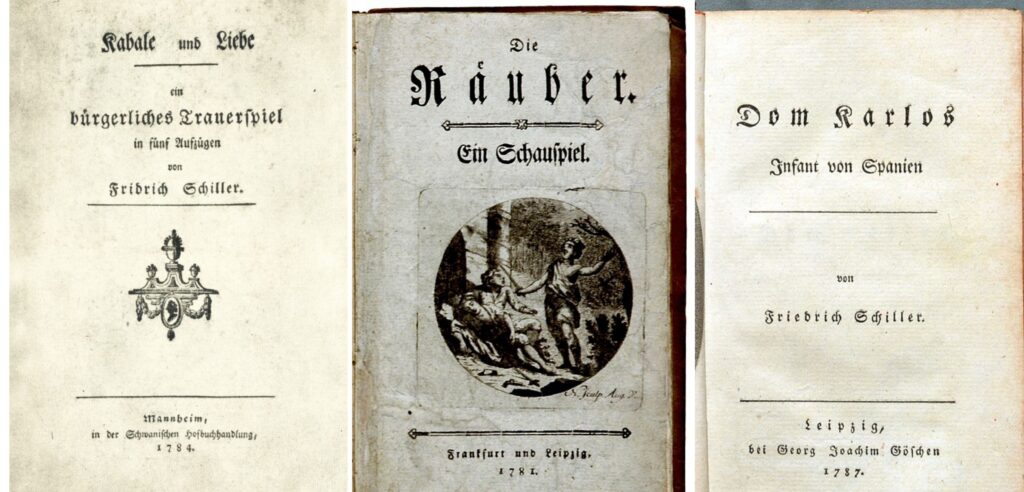

1. Die Räuber (1781)

Entstehung und Inhalt

Die Räuber ist das Debütwerk Schillers und sorgte bereits bei seiner Uraufführung für einen Skandal und revolutionären Aufbruch in der Theaterlandschaft Deutschlands. Das Drama schildert den Konflikt zwischen zwei Brüdern, Karl und Franz Moor, vor dem Hintergrund von Ungerechtigkeit, gesellschaftlicher Korruption und der Suche nach Freiheit. Karl, der Idealist, gerät zum Anführer einer Räuberbande, während Franz durch Intrigen an Macht gewinnt. Die Themen Rebellion, Gerechtigkeit und enttäuschte Hoffnungen stehen im Zentrum — ein Manifest des „Sturm und Drang“ und bis heute ein Meilenstein der Theatergeschichte.

Bedeutung für die Bühne

Die Uraufführung löste im Publikum einen emotionalen Ausnahmezustand aus — mit Tränen, Schreien und überwältigter Begeisterung. „Das Theater glich einem Irrenhaus – rollende Augen, geballte Fäuste, heisere Schreie…“, notierte ein Zeitzeuge. Schiller stellte in Die Räuber erstmals die Grundsatzfragen nach der moralischen Verantwortung, der Macht des Individuums und dem gesellschaftlichen Wandel, was dem deutschen Theater eine neue Dimension der Dramatik verlieh.

2. Kabale und Liebe (1784)

Handlung und Motive

Kabale und Liebe gehört zu den frühesten bürgerlichen Trauerspielen im deutschsprachigen Raum. Die tragische Liebesgeschichte zwischen Ferdinand, dem Sohn eines mächtigen Beamten, und Luise, der Tochter eines einfachen Musikers, steht inmitten eines Geflechts politischer und familiärer Intrigen. Die Themen – Standesunterschiede, Machtmissbrauch, die Unversöhnlichkeit von Adel und Bürgertum sowie die Zerstörung wahrer Gefühle durch gesellschaftliche Konventionen – werden zu universellen Fragen, die jede Generation aufs Neue berühren.

Wirkung und Gesellschaftskritik

Schiller prangert mit unerbittlicher Schärfe politische Korruption, Klassenhass und die Manipulation durch Mächtige an. Die emotionale Wucht, mit der jugendliche Liebe gegen soziale Zwänge und Intrige ankämpft, verleiht dem Drama zeitlose Aktualität und macht es zu einem Favoriten auf modernen Bühnen. Bis heute gilt Kabale und Liebe als Paradebeispiel für die Verschmelzung von Persönlichem und Politischem im Theater.

3. Don Carlos (1787)

Historische Hintergründe

In Don Carlos setzt sich Schiller erstmals mit einer europäischen Großmacht auseinander. Das Werk spielt am spanischen Hof des 16. Jahrhunderts und kreist um den Sohn von König Philipp II., Don Carlos, der in einen Sog aus politischer Unterdrückung, verbotener Liebe zur Stiefmutter Elisabeth und den Intrigen der Inquisition gerät.

Zentrale Themen

Das Schauspiel konfrontiert die großen Fragen der Freiheit, Toleranz und Macht. Schiller thematisiert den Konflikt zwischen Ideal und Wirklichkeit, die Rolle des Einzelnen im System und die Gefahr absolutistischer Herrschaft. Mit der Figur des Marquis Posa setzte Schiller ein literarisches Denkmal für den Freiheitskampf und wurde selbst zum Wegbereiter der europäischen Aufklärung.

Bühnengeschichte

Don Carlos zählt zu den am häufigsten inszenierten Historientragödien Europas. Das Stück inspirierte Komponisten wie Giuseppe Verdi zu eigenen Adaptionen und war ein zentraler Impulsgeber für das politische Theater der Moderne.

4. Die Wallenstein-Trilogie (1798–1799)

Struktur und Inhalt

Schillers Wallenstein-Zyklus besteht aus drei eigenständigen Dramen: Wallensteins Lager, Die Piccolomini und Wallensteins Tod. Der Zyklus schildert den Untergang des Feldherrn Albrecht von Wallenstein während des Dreißigjährigen Krieges und gehört zu den ambitioniertesten deutschsprachigen Dramenprojekten überhaupt.

Bedeutung und Innovation

Mit Wallenstein gelang Schiller die Verbindung von klassischer Tragödie und moderner Geschichtsdramatik. Die Vielschichtigkeit der Charaktere, die politische Analyse von Macht, Loyalität und Verrat sowie der kunstvoll verwobene Handlungsbogen setzen Maßstäbe. Die Trilogie gilt als Höhepunkt der deutschen Theaterkunst und als Vorbild für epische Bühnenwerke weltweit.

5. Maria Stuart (1800)

Inhalt und Motive

Die Tragödie Maria Stuart schildert die letzten Lebenstage der schottischen Königin Maria Stuart, die in England gefangen gehalten und schließlich hingerichtet wird. Im Zentrum steht das dramatische Aufeinanderprallen von Maria und ihrer Rivalin Elizabeth I. — eine Auseinandersetzung zwischen Schuld und Unschuld, Leidenschaft und Staatsräson.

Psychologische Tiefe

Besonders bemerkenswert ist die psychologische Feinarbeit, mit der Schiller die beiden Königinnen charakterisiert. Die Bühnenwerke sind geprägt von mitreißenden Dialogen, nuancenreicher Figurenzeichnung und einer tiefen Reflexion über Macht, Moral und das menschliche Scheitern.

6. Die Jungfrau von Orleans (1801)

Historische Vorlage

Inspiriert von der Geschichte um Jeanne d’Arc, widmete sich Schiller in Die Jungfrau von Orleans den Themen Glaube, Patriotismus und Heldentum. Die Titelfigur, Johanna, führt Frankreich als göttlich inspirierte Kriegerin gegen die englischen Besatzer an und gerät zugleich in einen inneren Zwiespalt zwischen persönlicher Leidenschaft und übermenschlicher Bestimmung.

Bühnenwirksamkeit

Charakteristisch für dieses Schauspiel sind opulente Massenszenen, feierlicher Pathos und ein eindringliches Plädoyer für Menschlichkeit und Versöhnung. Das Stück bleibt ein Klassiker der Theaterliteratur und inspirierte spätere Dramen über Heldinnenfiguren.

7. Wilhelm Tell (1804)

Entstehung und Handlung

Wilhelm Tell ist das letzte vollendete Drama Schillers und zugleich eine der bekanntesten Bühnenadaptionen im deutschsprachigen Raum. Das Werk erzählt die Schweizer Nationallegende um den Freiheitskämpfer Wilhelm Tell, der sich gegen die Unterdrückung durch habsburgische Landvögte auflehnt.

Die zentrale Rolle des Freiheitsmotivs

Wie kaum ein anderes Bühnenstück verkörpert Wilhelm Tell das Streben nach Freiheit und Menschenwürde. Die berühmte Apfelschuss-Szene – Tell wird gezwungen, einen Apfel vom Kopf seines Sohnes zu schießen – steht für den Konflikt zwischen Obrigkeit und individuellem Gewissen. Im Gegensatz zu Schillers tragischen Werken endet dieses Drama hoffnungsvoll: Die Tyrannei wird gebrochen, der Weg für Selbstbestimmung und Gerechtigkeit ist frei.

8. Weitere erwähnenswerte Bühnenwerke

Fiesco (1783)

In Die Verschwörung des Fiesco zu Genua schildert Schiller den Machtkampf um die Herrschaft in Genua. Die Verschwörung, Intrigen und der Zusammenbruch der ersten gesellschaftlichen Utopie machen das Werk zu einer spannenden politischen Tragödie und Schlüsselerfahrung für spätere Meisterwerke.

Die Braut von Messina (1803)

Ein experimentelles Werk, das Elemente der antiken Tragödie mit moderner Bühnenkunst verbindet. Durch Chorpassagen, klassische Versmaße und archaische Strukturen steht dieses Drama für Schillers Interesse an dramaturgischer Innovation und seinem Streben nach universeller Gültigkeit.

Demetrius (unvollendet)

Schillers letztes, unvollendetes Drama behandelt den russischen Thronanwärter Demetrius. Obwohl Fragment geblieben, zeigt sich darin erneut Schillers ungebrochene Auseinandersetzung mit Geschichte, Macht und der Tragik des Scheiterns.

Die Grundmotive in Schillers Bühnenwerken

Freiheit und Humanität

Eines der zentralen Themen bei Schiller ist das Ringen um Freiheit — sei es im Privaten, im Politischen oder im Geistigen. Seine Helden weigern sich, Unrecht zu akzeptieren und suchen nach Wegen, das Menschliche über das Bestehende zu erheben. Diese grundlegende Idee verleiht seinen Dramen außergewöhnliche Aktualität und Wirkung.

Schuld, Verantwortung und die Tragik des Individuums

Schiller konstruiert Figuren, deren Handeln oft zwischen Schuld und Unschuld, Pflichtgefühl und persönlicher Moral oszilliert. In ihren Konflikten spiegeln sich universelle menschliche Erfahrungen, die das Publikum emotional und intellektuell herausfordern.

Gesellschaft und Machtstrukturen

Viele seiner Dramen sezieren die Beziehungen zwischen Herrschenden und Beherrschten. Intrigen, Verrat, Rebellion und die Suche nach Gerechtigkeit stehen im Mittelpunkt und machen seine Werke zu politischen Parabeln von erstaunlicher Modernität.

Schillers Einfluss auf das moderne Theater

Theoretische Überlegungen

Nicht weniger wichtig als seine Bühnenstücke selbst sind Schillers ästhetisch-philosophische Schriften, in denen er Theater als moralische und gesellschaftliche Institution versteht. Schillers Essays betonen, dass das Theater eine „Schule praktischer Weisheit“ sei und sowohl zur intellektuellen als auch zur moralischen Bildung des Publikums beitragen müsse.

Adaptionen und globale Wirkung

Schillers Dramen sind vielfach adaptiert, übersetzt und neu gedeutet worden — von klassischer Bühne bis zur Moderne, von Europa bis Übersee. Opern, Filme, literarische Variationen und zahlreiche Theaterfestivals ehren sein Schaffen. Besonders William Tell und Maria Stuart zählen zu den meistgespielten Theaterstücken der Welt.

Warum Schillers Bühnenwerke zeitlos sind

Die Dramen Friedrich Schillers sprechen elementare menschliche Erfahrungen an und verbinden großes Gefühl mit philosophischer Tiefe. Mit seinem Streben, das Theater zur Bühne universeller Ideale zu machen, bleibt Schiller ein Vorbild und Antrieb für Autorinnen, Intendanten und Theaterliebhaber weltweit. Seine Stücke sind Brücken zwischen Epochen, politische Appelle an die Vernunft und zugleich emotionale Meisterwerke voller Mitgefühl und Leidenschaft. Wer sein Theater betritt, erlebt nicht nur Geschichte, sondern auch die ewige Suche nach dem besseren Menschen.

Quellen

- Friedrich Schiller – Wikipedia (englisch)

- Friedrich Schiller | German Poet, Playwright, Historian – Encyclopaedia Britannica

- Best Plays by Friedrich Schiller – StageMilk

- Friedrich von Schiller – Troy Anderson Literary Services

- Friedrich Schiller (Vita and Works) – Love Books Review

- Maria Stuart – OpenBook Publishers

- The Opera Adaptations of Friedrich Schiller’s Famous Works – OperaWire

- Friedrich Schiller: The Master of All Things – Poem Analysis

- Friedrich Schiller’s “The Robbers”: evolution of stage interpretations … – KU KHSAC

- Friedrich Schiller: a writer of freedom and German idealism – Dergipark

- The Theatre Considered as a Moral Institution – Wikipedia

- A companion to the works of Friedrich Schiller – JSTOR

- The Influence of Schiller’s Poems on … – inlibrary.uz

- Schiller and Company, or How Habermas Incites Us to Play – Harvard DASH

- The Works of Frederick Schiller by Friedrich Schiller – Gutenberg