Die Technik der „exquisiten Leiche“ – auf Türkisch häufig „Müstesna Kadavra“ genannt und im Englischen als „Exquisite Corpse“ bekannt – ist seit vielen Jahrzehnten eine beliebte Methode unter Künstler*innen, die sich mit Surrealismus, kollaborativer Kreativität und dem Spiel mit Zufallselementen beschäftigen. Obwohl sie oft als unterhaltsames Gesellschaftsspiel beschrieben wird, ist sie in Wirklichkeit ein tiefgründiges Werkzeug, um das menschliche Unterbewusstsein auszudrücken und kollektive Ideen in Worte oder Bilder zu fassen. In diesem Beitrag beleuchten wir die Herkunft, die unterschiedlichen Anwendungsformen sowie den Einfluss dieser Technik auf den Surrealismus. Außerdem erklären wir, wie sie bis heute weiterlebt und sogar in modernen digitalen Kontexten Anwendung findet.

1. Ursprung und Definition der exquisiten Leiche

Die exquisite Leiche, die ihren französischen Namen „Le cadavre exquis“ einem der ersten entstandenen Sätze verdankt („Le cadavre exquis boira le vin nouveau“; auf Deutsch in etwa: „Die exquisite Leiche wird den neuen Wein trinken“), entstand im Umfeld der Surrealistinnen um 1925. Zu jener Zeit experimentierten Künstlerinnen wie André Breton, der als einer der führenden Köpfe des Surrealismus gilt, mit neuen kreativen Techniken, um das Unterbewusstsein freizulegen.

2. Historischer Überblick

2.1 Die Rolle des Surrealismus

Die Zeit der 1920er-Jahre war geprägt von avantgardistischen Bewegungen, die sich bewusst gegen traditionelle Kunstkonzepte wandten. Der Surrealismus, dessen Manifest André Breton 1924 veröffentlichte, verstand sich als künstlerische und literarische Strömung, die das Bewusstsein erweitern, die rationale Kontrolle lockern und das Unbewusste erforschen wollte. Genau in diesem Kontext entstand die exquisite Leiche: Als spielerisches Experiment, das den automatischen Schreib- und Zeichenprozess förderte.

Einflussreiche Persönlichkeiten

Neben André Breton waren Künstlerinnen wie Paul Éluard, Salvador Dalí, Yves Tanguy und weitere Surrealistinnen fasziniert von psychologischen Theorien (z.B. Sigmund Freud und Carl Gustav Jung) und unbewussten Prozessen. Im engen Kreis dieser Kreativen wurde die Technik rege eingesetzt, um durch zufällige, assoziative Beiträge neue Ideen zu generieren.

2.2 Ursprung des Namens

Der Name „Le cadavre exquis“ entstand laut Berichten, als die Surrealistinnen in Paris ein Schriftspiel spielten: Jeder Teilnehmende schrieb ein Wort auf ein Blatt, ohne die vorherigen Wörter zu sehen, bis schließlich der Satz „Le cadavre exquis boira le vin nouveau“ zutage trat. Diese zufällige Zusammenstellung wirkte wie eine poetische Offenbarung und verlieh dem Spiel seinen ikonischen Namen. Auf Türkisch bezeichnet man den Begriff im übertragenen Sinne als „Müstesna Kadavra“ – also eine „außergewöhnliche, einzigartige Kadaver-Konstruktion“, was die surreale Verschränkung von Leben, Tod und Fantasie unterstreicht.

3. Anwendung in Text und Bild

Obwohl die Methode zunächst in der Literatur Einzug fand, eignete sie sich bald genauso gut für visuelle Kunst. Die Vorgehensweise in beiden Fällen ist einfach und dennoch extrem wirkungsvoll: Mehrere Personen arbeiten nacheinander an einem gemeinsamen Werk, ohne zu wissen, was die anderen beigetragen haben. Dadurch entsteht am Ende ein Stück, das niemand allein hätte planen oder entwerfen können.

3.1 Schreibtechniken

- Vorbereitung

Bevor es losgeht, sollte man klären, wie viele Personen teilnehmen und wer in welcher Reihenfolge schreibt. Wichtig ist auch, ob jede*r eine ganze Satzzeile oder lediglich ein Wort beisteuern soll. - Papier und Abdeckung

Man nimmt ein Blatt Papier, das man so falten oder abdecken kann, dass immer nur die jeweils letzte Zeile oder das letzte Wort sichtbar bleibt. So sieht die nächste Person nur einen minimalen Anhaltspunkt (oder gar keinen). - Beitragen

Nun schreibt der oder die Erste einen Teil (z.B. ein Subjekt und Verb). Nach dem Falten oder Verdecken übergibt man das Blatt an die nächste Person, die ihren Beitrag – beispielsweise ein Adjektiv, eine Ortsangabe oder einen restlichen Satzteil – hinzufügt. - Ergebnis aufdecken

Wenn alle ihren Part geleistet haben, wird das Blatt entfaltet. Meistens staunt man über eine bizarre, surreale oder auch humorvolle Komposition aus Worten und Ideen, die dem Zufall entsprungen ist.

3.2 Visuelle Kunst

- Einteilen des Zeichenbereichs

Das Papier wird in mehrere Segmente eingeteilt, wobei jede*r Teilnehmende ein Segment erhält, das zunächst leer ist. - Erste Zeichnung

Die erste Person beginnt in ihrem Segment mit einer Skizze, sei es ein Motiv, eine Form oder eine figurative Darstellung. Dabei darf man das angrenzende Segment minimal anreißen oder „Übergangslinien“ setzen, damit die nächste Person weiß, an welcher Stelle die Zeichnung weitergehen soll. - Verdecken und Weitergeben

Der sichtbare Teil wird anschließend verdeckt, sodass die zweite Person nur die überlappenden Linien erkennt. Basierend auf diesen Linien zeichnet die zweite Person weiter, ohne die Gesamtkomposition zu kennen. - Finale Enthüllung

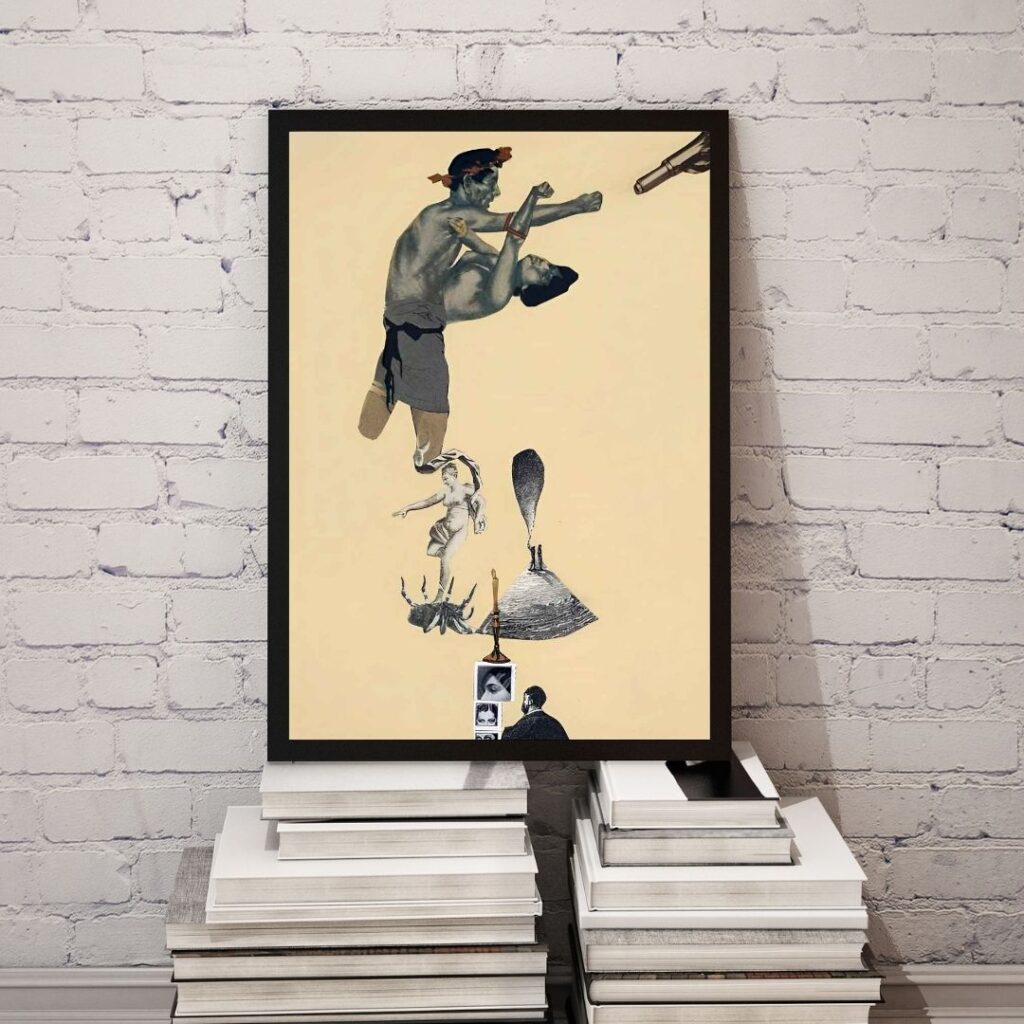

Nach mehreren Runden – je nachdem, wie viele Personen teilnehmen – öffnet man das gesamte Blatt und betrachtet das fertige Kunstwerk. Entstanden ist eine oft unberechenbare, surreale Kollage aus Figuren und Formen, in denen sich die unterschiedlichen künstlerischen Stile vermischen.

4. Beitrag zum Surrealismus

4.1 Kollektives Unterbewusstsein

Die exquisite Leiche veranschaulicht eindrucksvoll, wie mehrere Personen zusammen etwas erschaffen können, das weit über die individuellen Vorstellungen hinausgeht. Die Surrealistinnen waren überzeugt, dass sich im gemeinsamen Werk das kollektive Unbewusste offenbart, eine Idee, die stark an Carl Gustav Jung erinnert. Hierbei geht es darum, dass jeder Mitwirkende zwar persönliche Assoziationen und Träume einbringt, diese jedoch in einen größeren, emergenten Kontext eingebettet werden.

4.2 Die Kraft des Zufalls

Der Surrealismus lebt vom Zufall und vom Bruch mit bewusst geplanten Kompositionen. Die Technik der exquisiten Leiche ist in dieser Hinsicht ein Paradebeispiel für die Akzeptanz des Unvorhersehbaren. Statt ein Kunstwerk mit rationalem Kalkül zu entwerfen, ergibt sich vieles spontan aus Zufallslinien, abgedeckten Teilen oder unerwarteten Wortkombinationen. Dieses Prinzip führt zu einem unbewussten Automatismus, der das künstlerische Schaffen im Surrealismus prägt.

5. Moderne Anwendungen

Obwohl die exquisite Leiche in den 1920er- und 1930er-Jahren ihren Ursprung hat, ist sie heute keineswegs veraltet. Im Gegenteil: In verschiedenen Bereichen hat man erkannt, wie wertvoll die Methode sein kann, um Denkblockaden zu lösen und kreative Synergie in Teams zu erzeugen.

5.1 Pädagogik und Teamarbeit

Viele Schulen und Universitäten verwenden die Müstesna-Kadavra-Technik, um Lernende zum gemeinsamen Brainstorming anzuregen. Ob in Schreibwerkstätten oder in Kunstkursen: Die Methode senkt Hemmschwellen, da niemand allein für das Endprodukt verantwortlich ist. Dies fördert Gruppenharmonie und gegenseitiges Vertrauen. Auch in Unternehmen, die Workshops zur Innovationsförderung durchführen, kann das Prinzip zum Einsatz kommen. Mehrere Teams entwickeln beispielsweise nacheinander Ideen, ohne die vorherigen Schritte der anderen Teams zu kennen. Später werden die Ergebnisse zusammengelegt, was oft zu verblüffenden Lösungen führt.

5.2 Digitale Kunst und Online-Plattformen

In Zeiten globaler Vernetzung haben sich digitale Varianten der exquisiten Leiche etabliert. Künstler*innen aus verschiedenen Ländern können online an einem gemeinsamen Projekt arbeiten. Eine Person erstellt beispielsweise ein digitales Kunstwerk und schickt eine verschlüsselte Version an die nächste Person weiter, die nur Fragmente erkennt und ihre eigene Schicht hinzufügt.

Ebenso sind Online-Texteditoren verbreitet, bei denen bestimmte Textbereiche gesperrt werden können. Erst wenn alle Mitwirkenden ihren Part geschrieben haben, sieht man das gemeinsame Endergebnis. Auf diese Weise lebt der Geist des Surrealismus auch im digitalen Zeitalter fort.

6. Wirkung und Relevanz

Die exquisite Leiche fasziniert heutzutage genauso wie vor fast 100 Jahren: Sie ermöglicht es Künstlerinnen und Autorinnen, sich aus festgefahrenen Denkstrukturen zu befreien. Denn jedes Werk, das nach diesem Prinzip entsteht, ist automatisch einzigartig. Kein Individuum kann vorhersagen, wie das Endprodukt aussehen wird, sodass eine Art kreatives Chaos entsteht – genau das, was die Surrealist*innen einst suchten.

Neue Perspektiven

Die Technik ist auch deshalb so geschätzt, weil sie deutlich macht, dass Kreativität kein einsamer Akt sein muss. Im Gegenteil: Indem wir unsere Ideen im Prozess mit anderen verschmelzen lassen, lernen wir, ungewohnte Denkmuster wertzuschätzen. Dies ist ein essenzieller Bestandteil jeder Innovationskultur, sei es in der Kunst, im Design, in der Wissenschaft oder in der Wirtschaft.

Einblick ins Unterbewusstsein

Darüber hinaus trägt die Methode dazu bei, das Unterbewusste aufs Papier zu bringen. Da man keine Möglichkeit hat, die eigenen Ideen vorab an die Formulierungen oder Zeichnungen der anderen anzupassen, schreibt oder malt man spontan das, was einem in den Sinn kommt. Dieser spontane Einfall wird in ein größeres Gebilde eingebettet, das oft wie ein Spiegel des kollektiven Unterbewusstseins wirkt.

7. Weitere Impulse für Kunst, Literatur und beyond

Wer sich eingehend mit Surrealismus befasst, wird schnell feststellen, dass die exquisite Leiche keineswegs die einzige Technik war, die die Surrealist*innen benutzten. Methoden wie das Automatische Schreiben oder die Arbeit mit Traumprotokollen sind eng verwandt und zielen ebenfalls darauf ab, die rationale Zensur unseres Bewusstseins zu umgehen. Doch keine dieser Methoden ist so stark mit kollaborativen Prozessen verbunden wie die exquisite Leiche.

Transdisziplinärer Austausch

Inzwischen hat diese Vorgehensweise sogar einen festen Platz in diversen künstlerischen Disziplinen: Malerinnen, Zeichnerinnen, Fotografinnen und Performancekünstlerinnen wagen sich mit großer Freude an kollaborative Projekte, bei denen ein Werk in mehreren Schritten entsteht. Gerade in performanceorientierten Bereichen werden Sequenzen von Gesten und Bewegungen „verdeckt“ entwickelt, um sie dann in einer gemeinsamen Choreografie zu vereinen.

Inspirationsquelle für neue Medien

Auch Film und Animation profitieren: Storyboards können in der Manier der exquisiten Leiche schrittweise erstellt werden, wobei jede*r Beteiligte nur kleine Ausschnitte der vorherigen Panels sieht. Dadurch entstehen unkonventionelle Handlungsbögen und Bildideen, die sich deutlich von herkömmlichen Storytelling-Mustern abheben.

8. Praxisbeispiel: So kann man starten

Wer selber einmal ausprobieren möchte, wie sich eine exquisite Leiche gestaltet, kann mit einem einfachen Schreibexperiment beginnen:

- Gruppengröße bestimmen: Suchen Sie sich drei bis fünf Personen, die Lust haben, etwas Neues zu erschaffen.

- Material wählen: Ein leeres Blatt, Stifte und eventuell ein paar Klebezettel reichen aus.

- Regeln definieren: Schreiben Sie je einen Satz oder ein Wort? Möchten Sie, dass der letzte Buchstabe oder das letzte Wort ein Anhaltspunkt für die nächste Person ist?

- Loslegen: Weder Perfektionismus noch Rechtschreibung spielen hier eine Rolle. Es geht einzig um den kreativen Fluss.

- Überraschung genießen: Zum Schluss das Blatt entrollen und das Resultat bestaunen. Meist ergeben sich unerwartete Pointen, groteske Bilder und ein kollektives Lachen.

Mit der Zeit lässt sich dieses Prinzip verfeinern: Man kann zum Beispiel vorgeben, dass jeder Teilnehmerin eine bestimmte Textsorte schreibt, z.B. einen Haiku oder nur Adjektive. Dieser spielerische Umgang mit Sprache kann zu überraschenden lyrischen Ergebnissen führen.

9. Fazit: Ein Spiel, das mehr ist als nur Unterhaltung

Die exquisite Leiche, oder Müstesna Kadavra, ist weit mehr als ein harmloses Kunstspiel. Sie ist ein Fenster in das kollektive Unterbewusstsein und zugleich ein Experimentierfeld für neue Ausdrucksformen. Was einst in den Kreisen der Surrealist*innen begann, hat bis heute nichts an Aktualität eingebüßt. Im Gegenteil: Durch die digitale Vernetzung sind völlig neue Möglichkeiten entstanden, diese Methode weltweit gleichzeitig anzuwenden.

Warum begeistert sie noch immer?

- Sie fördert echte Zusammenarbeit und Teamgeist.

- Sie erlaubt einen unbekümmerten Umgang mit Fehlern oder „Unstimmigkeiten“.

- Sie überrascht jeden Teilnehmerin, weil niemand das Endresultat steuern kann.

- Sie öffnet den Weg zu ungewohnten Assoziationen und Perspektiven.

Im Sinne der Surrealist*innen hat sich die exquisite Leiche als Meilenstein in der Kunst- und Literaturgeschichte etabliert. Doch sie ist eben nicht nur ein historisches Relikt, sondern ein lebendiges Verfahren, das in zeitgenössischen Schreib- und Zeichenworkshops, in Schulen und in virtuellen Netzwerken weiterhin seinen Platz hat. Solange es Menschen gibt, die im Zufall und in der gemeinsamen Kreativität eine Quelle der Inspiration sehen, wird die Idee der exquisiten Leiche fortbestehen und neue Spielarten hervorbringen.

10. Abschließende Gedanken

Angelehnt an die türkische Bezeichnung „Müstesna Kadavra“ lässt sich sagen, dass diese Technik in der Tat „müstesna“, also „außergewöhnlich“ ist. Sie zeigt auf wunderbare Weise, dass Menschen – wenn sie spielerisch und ohne Vorurteile miteinander agieren – etwas erschaffen können, das weder der Logik des Alltags noch strengem Planen unterliegt. Diese Freiheit, über rationale Grenzen hinauszugehen, war es, die die Surrealist*innen antrieb.

Gerade in einer Zeit, in der Kreativität oftmals in vorgegebene Muster gepresst wird, erinnert uns die exquisite Leiche daran, wie befreiend es sein kann, dem Unbewussten Raum zu geben. Der Gedanke, dass wir alle nur einen kleinen Teil des großen Ganzen kennen und erst in der gemeinsamen Enthüllung das „Gesamtkunstwerk“ sehen, hat nicht nur künstlerische, sondern auch philosophische Dimensionen. So gesehen ist die exquisite Leiche viel mehr als ein künstlerischer Zeitvertreib: Sie ist eine Haltung, die Offenheit, Zusammenarbeit und die Kraft des Zufalls feiert.