Utopien haben die Fantasie der Menschen seit Jahrhunderten beflügelt. Die Suche nach der idealen Gesellschaft, nach Orten des Gleichgewichts und Glücks, durchzieht die Literaturgeschichte wie ein roter Faden. Von der Antike bis in die Moderne laden literarische Utopien dazu ein, gesellschaftliche Missstände zu reflektieren, Alternativen zu denken und neue Horizonte zu erschließen.

Was ist eine Utopie?

Der Begriff „Utopie“ wurde vom englischen Humanisten Thomas More 1516 in seinem gleichnamigen Werk geprägt. Das Wort setzt sich aus dem Griechischen „ou“ (nicht) und „topos“ (Ort) zusammen – bedeutet also wörtlich „Nicht-Ort“. Es steht für literarische Visionen einer idealen Gesellschaft, die zwar denkbar, aber nirgendwo auf der realen Erde zu finden ist. Utopien dienen in der Literatur oft als Spiegelbild und Kritik real existierender Systeme, aber auch als Plattform zur Erprobung alternativer Lebensformen.

Im Laufe der Zeit entwickelten sich verschiedene Spielarten des Genres: Während einige Werke Gleichheit, Harmonie und soziale Gerechtigkeit in den Vordergrund rücken, lenken andere das Augenmerk auf Struktur, Wissenschaft oder Spiritualität. Utopien sind somit stets Ausdruck ihrer Entstehungszeit, und sie spiegeln die Sehnsüchte, Hoffnungen und gesellschaftlichen Konflikte ihrer Autorinnen und Autoren wider.

Die Klassiker der utopischen Literatur

Platons „Politeia“ – Der philosophische Idealstaat (ca. 380 v. Chr.)

Bereits in der Antike legte Platon mit seinem Werk „Politeia“ („Der Staat“) einen Eckpfeiler der Utopie-Literatur. In Form eines philosophischen Dialoges schildert er eine idealtypische Ordnung, die auf Gerechtigkeit, gerechter Arbeitsteilung und umfassender Bildung basiert. Platons Entwurf wurde später wiederholt rezipiert und sowohl als utopisches Ideal als auch als gefährlicher Totalitarismus diskutiert.

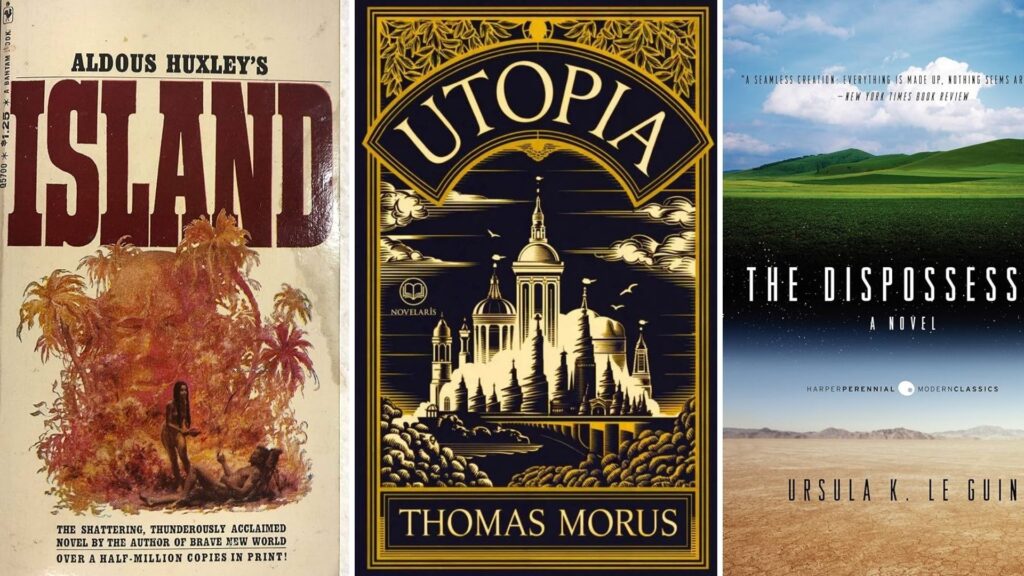

Thomas More: „Utopia“ (1516) – Das literarische Urbild

Mit seiner berühmten Schrift „Utopia“ schuf Thomas More das namengebende Paradigma. Mores Insel Utopia zeichnet sich durch gesellschaftlichen Wohlstand, geteilten Besitz, umfassende Bildung und religiöse Toleranz aus – revolutionäre Gedanken für das damalige England, das von sozialen Krisen, Landflucht und Armut geprägt war. More nutzte die literarische Freiheit, um Reformideen und Kritik zu verschlüsseln. Sein Werk animierte Generationen von Schriftstellern sowie politische und soziale Bewegungen.

Tommaso Campanella: „La città del Sole“ (1602/1623)

Der italienische Philosoph Tommaso Campanella entwickelte mit „Der Sonnenstaat“ eine utopische Theokratie, in der kollektives Eigentum, der Vorrang von Wissenschaft und Erziehung sowie spirituelle Erneuerung zentrale Rollen spielen. Campanellas Werk steht deutlich unter dem Eindruck der Renaissance und katholischer Mystik, verbindet jedoch rationalistische Visionen mit religiöser Ordnung.

Francis Bacon: „Nova Atlantis“ (1627)

In Bacons unvollendeter Schrift „Neu-Atlantis“ manifestiert sich die Utopie als wissenschaftliche Gemeinschaft. Die Inselbewohner streben nach Erkenntnis als höchstem Gut und errichten „Haus Salomon“, eine Art futuristisches Forschungsinstitut. Bacons Werk gilt als früher Entwurf der modernen Wissensgesellschaft und beeinflusste stark das Denken der folgenden Aufklärung.

Samuel Butler: „Erewhon“ (1872)

In eine andere Richtung weist Samuel Butler mit seinem satirischen Roman „Erewhon“, dessen Titel ein Anagramm von „nowhere“ ist. Das Buch hält der zeitgenössischen Gesellschaft eine kritische Spiegel vor, indem es Krankheit und Verbrechen vertauscht: Krankheit gilt als moralisches Vergehen, Straftaten als behandelbare Krankheiten. Die groteske Umkehrung dient der Reflexion und Infragestellung gesellschaftlicher Normen.

Edward Bellamy: „Looking Backward“ (1888)

Eine der einflussreichsten Utopien des 19. Jahrhunderts entstand mit Edward Bellamys Roman „Looking Backward“. Im fiktiven Boston des Jahres 2000 sind Arbeit und Wohlstand gerecht verteilt, Produktionsmittel werden gemeinschaftlich verwaltet und Bildung sowie Freizeit gehören zum Leben aller. Bellamys Vision beflügelte reale Reformbewegungen und inspirierte die Gründung zahlreicher sozialdemokratischer und genossenschaftlicher Initiativen in den USA.

Utopische Literatur im 20. und 21. Jahrhundert

Mit dem Aufkommen von sozialen, technologischen und ökologischen Herausforderungen im 20. Jahrhundert wandelte sich das Bild der Utopie. Anstelle absoluter Blaupausen für das vollkommen Gute entstanden kritisch-ambivalente Entwürfe, die Vorzüge und Grenzen utopischer Gesellschaften herausarbeiten – oft im Dialog mit Dystopien und realpolitischen Utopieverlusten.

H. G. Wells: „A Modern Utopia“ (1905)

Wells, einer der produktivsten Science-Fiction-Autoren, schuf mit „A Modern Utopia“ eine Welt, in der Technologie, soziale Fortschritte und eine freiwillige Ordnung der „Samurai“ eine kontinuierliche Verbesserung bewirken. Komplette Gleichheit und Freiheit prägen seine Vision, wobei Wells stets die tatsächliche Umsetzbarkeit hinterfragt und einen offenen Diskurs sucht.

Aldous Huxley: „Island“ (1962)

Als Gegenentwurf zu seinem berühmten dystopischen Roman „Brave New World“ entwickelte Huxley mit „Island“ eine Utopie, in der Spiritualität, Wissenschaft und Gemeinschaft verschmelzen. Die Bewohner der Insel Pala praktizieren Aufmerksamkeitsmeditation und legen Wert auf soziale Innovation, nachhaltiges Leben und individuelle Entwicklung. Huxleys Paradies dient dabei als kritischer Kommentar zur modernen Welt, indem es eine Balance aus Fortschritt und menschlichem Glück anstrebt.

Ursula K. Le Guin: „The Dispossessed“ (1974)

Le Guin gilt als eine der wichtigsten Stimmen der modernen Utopiefiktion. In „The Dispossessed“ vergleicht sie zwei gegensätzliche Welten: eine kapitalistische Gesellschaft mit starker Hierarchie und Besitzstruktur, sowie eine anarchosyndikalistische Gemeinschaft auf dem Mond Anarres. Le Guin präsentiert kein perfektes Modell, sondern ein „kritisches Utopie“-Konzept, das den ständigen Kampf um Freiheit, Gleichheit und Selbstbestimmung reflektiert. Ihr Roman setzt sich intensiv mit Fragen der Solidarität, Individualität und sozialer Verantwortung auseinander.

Ernest Callenbach: „Ecotopia“ (1975)

Mit „Ecotopia“ etablierte Callenbach das Genre der ökologischen Utopie. Der fiktive Nordwesten der USA, bestehend aus Kalifornien, Oregon und Washington, hat sich zu einer nachhaltigen Gesellschaft entwickelt. Ökologische Richtlinien, basisdemokratische Strukturen und innovative Technologien sorgen für einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen und das Wohl aller. Callenbach beeinflusste mit seinem Werk sowohl ökologische Bewegungen als auch politische Diskussionen um nachhaltige Lebensweisen.

Marge Piercy: „Woman on the Edge of Time“ (1976)

Piercys Roman beschäftigt sich mit feministischen und sozialen Utopien. Eine Protagonistin mit Visionen zwischen Gegenwart und Zukunft wird zur Vermittlerin zweier Gesellschaftsmodelle: einer gewaltfreien, geschlechtergerechten Utopie und einer repressiven, dystopischen Welt. Piercy verwebt Themen wie Gleichberechtigung, Umwelt, psychische Gesundheit und Mitbestimmung zu einer vielschichtigen literarischen Zukunftserzählung.

Weitere Werken und Neuinterpretationen

Der utopische Diskurs setzt sich bis in die Gegenwart fort. Werke wie „Pacific Edge“ von Kim Stanley Robinson, „Always Coming Home“ von Ursula K. Le Guin, „The Fifth Sacred Thing“ von Starhawk oder „Another Now“ von Yanis Varoufakis erweitern das Spektrum um ökologische, spirituelle, politische und ökonomische Dimensionen. Jedes dieser Bücher steht für neue gesellschaftliche Herausforderungen, für pluralistische Perspektiven und für die Hoffnung auf alternative Zukünfte.

Die Rolle der Utopie im gesellschaftlichen Wandel

Utopische Literatur ist weit mehr als Träumerei: Sie verändert den Diskurs und inspiriert konkrete soziale Bewegungen. Bellamys „Looking Backward“ initiierte die Gründung von Genossenschaften, Callenbachs „Ecotopia“ beeinflusste Umweltbewegungen, und Le Guins „The Dispossessed“ bereichert politische Theorie und gesellschaftlichen Aktivismus. Gerade die Vielschichtigkeit der Utopien – als gesellschaftliches Experiment, als Warnung oder als hoffnungsvoller Entwurf – zeigt, wie Literatur zur Veränderung beiträgt.

Utopien zwischen Traum und Kritik

Kritische Utopien fragen nicht nach vollständiger Perfektion, sondern entwerfen Spielräume für Transformation und Ambiguität. Ursula K. Le Guin und Joanna Russ etwa dekonstruieren patriarchale und koloniale Strukturen durch utopische Visionen, die Gleichheit, Ökologie und Gemeinschaft stets im Dialog mit realen Grenzen denken. Moderne Utopien suchen daher nicht nur Lösungen – sie laden zum Nachdenken über die Bedingungen menschlicher Freiheit und Solidarität ein.

Angesichts globaler Herausforderungen bleibt die Utopie ein unverzichtbares Werkzeug der Imagination. Gerade im Dialog mit Dystopien gewinnen utopische Texte heute an Bedeutung: Sie fragen nach Alternativen zum Status quo, beleuchten Sehnsüchte und inspirieren gesellschaftlichen Wandel. Die literarische Utopie zeigt, dass der Traum von einer besseren Welt stets lebendig bleibt – und dass Literatur der ideale Ort für dessen Erkundung ist.

Quellen

https://periodicos.ufsc.br/index.php/esbocos/article/download/73578/45298

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_utopian_literature

https://www.masterclass.com/articles/what-is-utopian-literature

https://en.wikipedia.org/wiki/Utopian_and_dystopian_fiction

https://interestingliterature.com/2017/03/10-of-the-best-utopian-books-everyone-should-read/

https://electricliterature.com/8-utopian-books-for-dystopian-times/

https://thereader.mitpress.mit.edu/writing-the-future-with-literary-utopias/

https://fivebooks.com/books/utopia-dystopia/

https://www.britannica.com/art/utopian-literature

https://www.ebsco.com/research-starters/literature-and-writing/utopia-analysis-setting