Zwischen stilisierter Poesie und aufwendigem Spektakel bilden Nō (能) und Kabuki (歌舞伎) die beiden Fixsterne des klassischen japanischen Theaters. Während das asketisch-meditative Nō bereits im 14. Jahrhundert eine ausgefeilte Kunstform war , eroberte das farbenprächtige Kabuki ab 1603 die Vergnügungsviertel der aufstrebenden Metropolen . Beide Gattungen zählen seit 2008 zum UNESCO Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity und faszinieren bis heute ein weltweites Publikum. Der folgende Beitrag beleuchtet Geschichte, Ästhetik, Bühnenpraxis, Masken- und Kostümkunst sowie die Bedeutung beider Formen in der Gegenwart.

Amazon Shopping

Unterstützen Sie uns durch Ihren Einkauf bei Amazon. Keine zusätzlichen Kosten für Sie!

Jetzt einkaufen →Amazon Einkäufe unterstützen uns ❤️

Die Commedia dell’arte und ihre archetypischen Figuren (Harlekin, Pantalone etc.)

Historische Wurzeln und Entwicklung

Vom Kult zum Kunstwerk – die Genese des Nō

Die Wurzeln des Nō liegen in frühmittelalterlichen Tempel- und Erntezeremonien wie kagura und sarugaku . Kan’ami (1333-1384) verschmolz diese Rituale mit höfischer Musik; sein Sohn Zeami (1363-1443) kodifizierte Dramaturgie, Schauspieltechnik und ästhetische Leitbegriffe wie yūgen (tiefe, geheimnisvolle Schönheit) und hana (die vergängliche „Blüte“ des Augenblicks) . Seitdem werden klassische Stücke nahezu unverändert überliefert und von fünf Hauptschulen aufgeführt .

Von Okuni bis zur globalen Marke – Aufstieg des Kabuki

Kabuki entstand, als die Schreinmaid Okuni 1603 mit einer Frauengruppe Tanzsketche am Kamo-Fluss in Kyōto aufführte . Nach Regierungsverboten gegen Frauen (1629) und Knaben (1652) übernahmen erwachsene Männer alle Rollen; das machte die Virtuosität der Onnagata (weibliche Rolleninterpretation durch Männer) zum Markenzeichen . Im 18. Jahrhundert erreichte Kabuki seinen künstlerischen Höhepunkt, entwickelte rasante Bühnenmechanik und avancierte zur Leitkultur der Stadtbevölkerung .

Anerkennung durch die UNESCO

Nōgaku wurde 2001 als „Masterpiece of Oral and Intangible Heritage“ proklamiert; Kabuki folgte 2005 . Mit Inkrafttreten des UNESCO-Übereinkommens (2008) stehen beide Formen auf der Repräsentativliste .

Ästhetische Prinzipien und Dramaturgie

Nō: Poetik der Verknappung

Nō arbeitet mit extremer Reduktion: Minimalistische Gestik, maskierte Gesichter und eine fast immobil wirkende Choreografie verschmelzen zu einer Theaterform, die eher kontempliert als erzählt . Zeamis Schriften gliedern jedes Stück in jo-ha-kyū – langsame Einleitung, spannungssteigernde Entwicklung, rasches Finale . Die Themen kreisen um karmische Schuld, Geistererscheinungen und die Vergänglichkeit alles Irdischen.

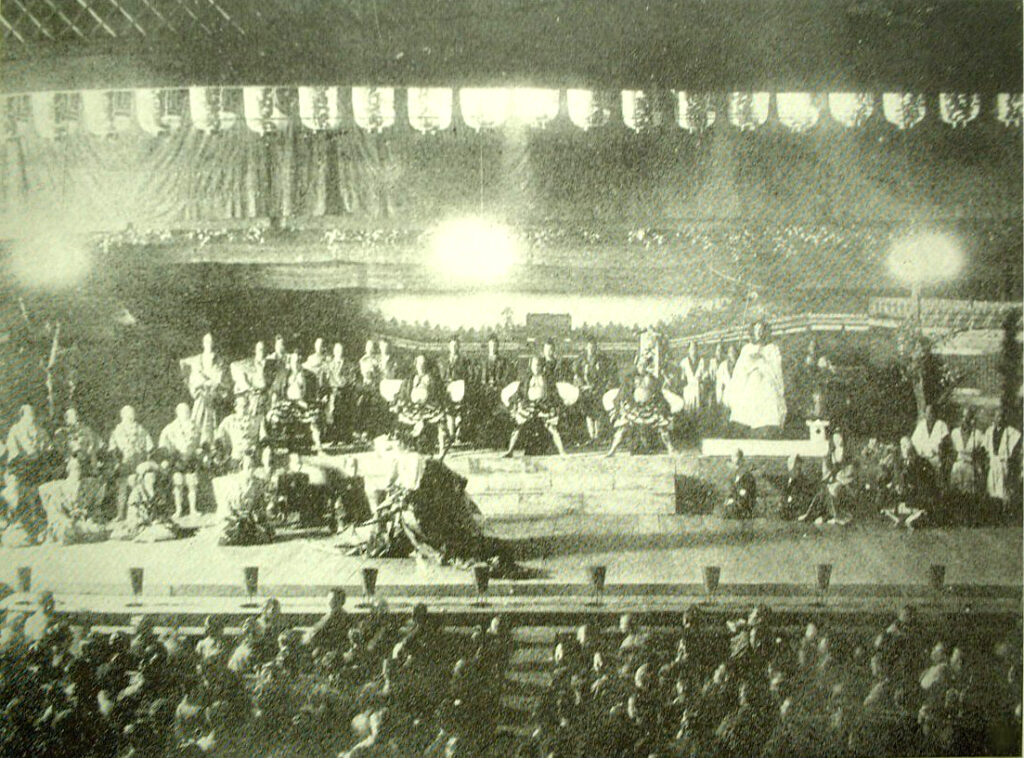

Kabuki: Explosion der Sinne

Kabuki übernimmt das jo-ha-kyū-Prinzip, bricht es aber mit grellen Effekten auf: rasch wechselnde Schauplätze, akrobatische Kämpfe, laute Shamisen-Klänge und farbintensive Kostüme erzeugen eine theatralische Überwältigung . Zwei Spielstile dominieren: aragoto („raue Art“) mit überzeichneten Helden und lautem kumadori-Make-up , sowie wagoto („weiche Art“) mit emotional nuancierten Liebhabern .

Bühne und Aufführungspraxis

Rollenfächer und Schauspieltechnik

Nō

Alle Darsteller sind männlich und übergeben Rollen traditionell von Generation zu Generation .

- Shite – Protagonist, oft als Geist oder Gottheit

- Waki – Gegenspieler, zumeist ein reisender Mönch

- Kyōgen-kata – Komischer Zwischenkommentator

Spieltechnik beruht auf der Präzision von Fußarbeit und der kontrollierten Atem-Stimme utai .

Kabuki

Die komplexe mie-Pose gefrorener Expressivität macht dramatische Höhepunkte sichtbar . Wichtige Rollentypen:

- Tachiyaku – Heroische Männerrollen

- Onnagata – Weibliche Figuren; jahrelanges Training erzeugt die Illusion weiblicher Körpersprache

- Katakiyaku – Schurken mit blauer oder brauner kumadori

Traditionelle Ausbildung (shugyō) verlangt jahrelange Körperschulung, Stimmbildung und die Internalisierung codierter Gesten .

Kostüme, Masken und Make-up

Nō-Masken (Nōmen)

Rund 450 Maskentypen gruppieren sich in Kategorien wie Mensch, Dämon oder Gottheit . Durch winzige Kopfneigungen ändert sich scheinbar der Gesichtsausdruck . Berühmte Beispiele:

- Hannya – Eifersüchtiger Dämon, Hörner und verzerrte Züge

- Okina – Greis der Weisheit, bei Neujahrsritualen

Kabuki-Make-up (Kumadori)

Statt Masken tragen Kabuki-Akteure dickes Reispuder (oshiroi) und farbige Linien . Farben symbolisieren Charaktereigenschaften:

| Farbe | Bedeutung | Beispiel |

|---|---|---|

| Rot | Tugend, Heldenmut | Kamakura Gongorō in Shibaraku |

| Blau/Indigo | Bosheit, Eifersucht | Schurke Taira no Kiyomori |

| Braun | Dämonische Wesen | Tsuchigumo (Spinnengeist) |

Musik, Tanz und Erzählstruktur

Im Nō erzeugen Flöte (nōkan), Taiko-Trommeln und Chor einen rituellen Klangteppich . Die strukturelle Wiederholung von Melodieformeln vertieft den tranceartigen Charakter. Kabuki hingegen nutzt das Shamisen-Trio der nagauta-Kapelle, ergänzt durch hayashi-Percussion und gelegentliche Bühnen-Effektgeräte (ki-Holzklapper) . Tänze wie das erzählerische shosagoto oder das dynamische Schwertballett ziehen das Publikum in rasante Bild-Sequenzen .

Einfluss auf Literatur, Film und Popkultur

Nō-Masken tauchen in japanischen Horror-Filmen auf und inspirieren Designer von Videospielen . Kabuki-Ästhetik beeinflusste westliche Regisseure von Sergej Eisenstein bis Robert Wilson; Tourneen in die Sowjetunion (1928) und die USA (nach 1945) machten das Genre zum kulturellen Botschafter .

Gegenwart, Erhalt und Vermittlung

Regelmäßige Aufführungen im National Noh Theatre (Tōkyō) oder in der 2013 wiedereröffneten Kabuki-za in Ginza sichern die Lebendigkeit beider Künste . Staatliche Förderprogramme, das Aufzeichnen von Aufführungen in HD-Archiven und Workshops für Schüler dienen der Nachwuchsförderung . Die Aufnahme in die UNESCO-Liste verleiht zusätzlichen Schutzstatus und internationale Sichtbarkeit .

Besuchertipps

- Ticketwahl: Für Kabuki empfiehlt sich das kostengünstige makumi-seki-Einzelakt-Ticket.

- Kleidung: Keine Kleiderordnung, jedoch in Nō-Theatern erwünscht: dezente Farben.

- Vorbereitung: Ein Kurzabriss der Handlung erleichtert das Verständnis von Anspielungen.

Ob spirituelle Meditation oder schrilles Volkstheater – Nō und Kabuki verkörpern zwei Pole einer gemeinsamen Tradition: die Balance zwischen strenger Form und künstlerischer Freiheit. Ihre über Jahrhunderte verfeinerten Ausdrucksmittel machen japanische Theaterkunst zu einem lebendigen Weltkulturerbe, das auch im 21. Jahrhundert stetig neue Blüten treibt.

Quellen

- A Research on the Origins of Ritual Theatre in Eastern Asia – Association for History and Religion.

- Noh (Bloomsbury Collections).

- Shinto Spaces and Shinbutsu Interaction in the Noh – Equinox Publishing.

- Masks of the Noh Theatre in Japanese Feature Films – Kharkiv National University.

- World History Encyclopedia – Noh Theatre.

- Brandon Chin: Beginner’s Guide to Noh Theatre Mask Symbolism.

- Buddhistdoor: Zeami’s Nine Stages.

- Kanpai-Japan: Noh Theater.

- Comparative Theater Review: Zeami’s Poetics as Manifested in Tōru.

- Japan-Guide: Noh Theater.

- JSTOR: Zeami on Art.

- Ohtsuki Noh Theatre Global – History of Noh.

- Historyofmasks.net – Meaning and Types of Noh Masks.

- De Gruyter: The Aesthetics of Ambiguity.

- The-Noh.com – Introducing the World of Noh: Masks.

- Encyclopaedia Britannica – Noh Theatre.

- Masculinized Femininity of Women Characters on the Kabuki Stage – Sage Journals.

- National Theatre Japan: Kabuki Stage Mechanisms.

- Encyclopedia.com – Kabuki Makeup.

- Artelino: The History of Japanese Kabuki.

- Kabukiweb.net – Unique Stage Structures.

- Wikipedia: Kabuki.

- Encyclopaedia Britannica – Kabuki.

- Wikipedia: Kumadori.

- Asian Art Museum: Introduction to Kabuki Theater.

- UNESCO Delegation of Japan – Kabuki Masterpiece Proclamation 2005.

- Trends in Japan – Kabuki, a World Treasure.

- Organization for the Preservation of Kabuki – Objectives and History.

- UNESCO Intangible Heritage – Nōgaku Theatre.

- UNESCO Intangible Heritage – Kabuki Theatre.