Johann Wolfgang von Goethes Faust ist eines der bedeutendsten Werke der deutschen Literatur, ein Meisterwerk, das die Grenzen menschlicher Sehnsucht, intellektuellen Strebens und moralischer Zerrissenheit auslotet. Insbesondere die Figur des Heinrich Faust steht im Zentrum dieses epischen Dramas, das in zwei Teilen die Reise eines Mannes erzählt, der zwischen dem Streben nach Erkenntnis und dem Abgrund der Selbstzerstörung schwankt. Dieser Artikel bietet eine tiefgehende Charakteranalyse von Faust, untersucht seine Rolle als Genie und die schmalen Grenzen zum Wahnsinn und beleuchtet dabei die psychologischen, philosophischen und kulturellen Dimensionen seines Wesens.

Amazon Shopping

Unterstützen Sie uns durch Ihren Einkauf bei Amazon. Keine zusätzlichen Kosten für Sie!

Jetzt einkaufen →Amazon Einkäufe unterstützen uns ❤️

Der „unzuverlässige Erzähler“ in der Literatur: 5 Charaktere, denen man nicht trauen kann

Wer ist Heinrich Faust? Eine Einführung in die Figur

Heinrich Faust, die zentrale Figur in Goethes Drama, ist ein Gelehrter, der von einem unstillbaren Wissensdrang getrieben wird. Zu Beginn des Faust I finden wir ihn in einer existenziellen Krise: Trotz seines umfassenden Studiums der Philosophie, Jurisprudenz, Medizin und Theologie fühlt er sich leer und unbefriedigt. Seine berühmten Worte „Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust“ fassen die innere Zerrissenheit zusammen, die Fausts Charakter prägt.

Fausts Streben nach Erkenntnis ist nicht nur intellektuell, sondern auch spirituell und emotional. Er sehnt sich nach einer höheren Wahrheit, die über das hinausgeht, was Bücher und Wissenschaft bieten können. Diese Sehnsucht führt ihn zu einem Pakt mit Mephistopheles, dem Teufel, der ihm grenzenlose Erfahrungen verspricht – im Austausch für seine Seele. Doch ist Faust ein Genie, das die Grenzen menschlicher Erkenntnis sprengen will, oder ein Wahnsinniger, der sich in seiner Hybris selbst verliert? Diese Frage durchzieht das gesamte Werk und macht Faust zu einer faszinierenden Figur für eine Charakteranalyse.

Die Merkmale eines Genies: Fausts intellektuelle Leidenschaft

Unstillbarer Wissensdrang

Fausts Charakter ist zunächst durch seinen unermüdlichen Wissensdrang geprägt. In der berühmten „Studierzimmer“-Szene klagt er über die Begrenztheit menschlicher Erkenntnis: „Und sehe, daß wir nichts wissen können! / Das will mir schier das Herz verbrennen.“ Diese Zeilen verdeutlichen seine tiefe Frustration über die Grenzen des menschlichen Verstandes. Anders als viele seiner Zeitgenossen, die sich mit konventionellem Wissen zufriedengeben, strebt Faust nach einer umfassenden, fast göttlichen Erkenntnis.

Dieser Drang ist ein Merkmal eines Genies: die Fähigkeit, über das Gewöhnliche hinauszublicken und nach dem Außergewöhnlichen zu suchen. Goethe zeichnet Faust als einen Mann, der nicht nur Wissen, sondern auch das Wesen des Lebens selbst verstehen will. Seine intellektuelle Leidenschaft spiegelt die Ideale der Aufklärung wider, die den menschlichen Verstand als Schlüssel zur Weltbetrachtung feierte, aber auch die Sturm-und-Drang-Bewegung, die individuelle Emotionen und Sehnsüchte in den Vordergrund stellte.

Kreativität und Vision

Fausts Genie zeigt sich auch in seiner visionären Natur. Im zweiten Teil des Dramas träumt er davon, ein ideales Gemeinwesen zu schaffen, eine Gesellschaft, die auf Fortschritt und Harmonie basiert. Diese Vision, obwohl sie letztlich scheitert, zeugt von seiner Fähigkeit, groß zu denken und die Welt nicht nur zu verstehen, sondern sie aktiv zu gestalten. Seine Pläne für Landgewinnung und gesellschaftlichen Fortschritt sind ambitioniert und spiegeln die aufklärerische Idee wider, dass der Mensch die Natur beherrschen und verbessern kann.

Der Preis des Genies

Doch Fausts intellektuelle Leidenschaft hat einen hohen Preis. Sein Streben nach Erkenntnis führt ihn dazu, traditionelle moralische und religiöse Grenzen zu überschreiten. Der Pakt mit Mephistopheles ist nicht nur ein Akt der Verzweiflung, sondern auch ein Ausdruck seiner Bereitschaft, alles zu riskieren – einschließlich seiner Seele –, um seine Ziele zu erreichen. Hier beginnt die Grenze zwischen Genie und Wahnsinn zu verschwimmen.

Die Schatten des Wahnsinns: Fausts innere Zerrissenheit

Existenzielle Krise und Verzweiflung

Fausts Charakter ist nicht nur von seinem Streben nach Erkenntnis geprägt, sondern auch von einer tiefen existenziellen Krise. Seine Unzufriedenheit mit dem Leben und seine Unfähigkeit, Erfüllung zu finden, treiben ihn an den Rand der Selbstzerstörung. In Faust I erwägt er sogar Selbstmord, ein Zeichen seiner Verzweiflung und inneren Zerrissenheit. Diese Krise ist nicht nur persönlich, sondern auch universell: Faust repräsentiert den modernen Menschen, der mit der Sinnlosigkeit des Lebens und der Begrenztheit menschlicher Möglichkeiten ringt.

Diese existenzielle Verzweiflung kann als eine Form von Wahnsinn interpretiert werden – nicht im klinischen Sinne, sondern als ein Zustand, in dem die Grenzen zwischen rationalem Denken und irrationalem Handeln verschwimmen. Fausts Entscheidung, einen Pakt mit dem Teufel einzugehen, ist ein Akt, der rational kaum zu rechtfertigen ist, sondern aus einem verzweifelten Bedürfnis nach Sinn und Erfüllung resultiert.

Der Pakt mit Mephistopheles: Ein Akt des Wahnsinns?

Der Pakt mit Mephistopheles ist der Wendepunkt in Fausts Geschichte und ein zentraler Moment für die Analyse seines Charakters. Auf den ersten Blick erscheint der Pakt als ein rationaler Tausch: Faust erhält grenzenlose Erfahrungen und Möglichkeiten, während Mephistopheles seine Seele beansprucht. Doch bei näherer Betrachtung wird klar, dass dieser Pakt von einer gewissen Irrationalität geprägt ist. Faust weiß, dass Mephistopheles ihn letztlich betrügen will, und doch lässt er sich auf das Spiel ein. Diese Bereitschaft, mit dem Teufel zu verhandeln, deutet auf eine gefährliche Nähe zum Wahnsinn hin.

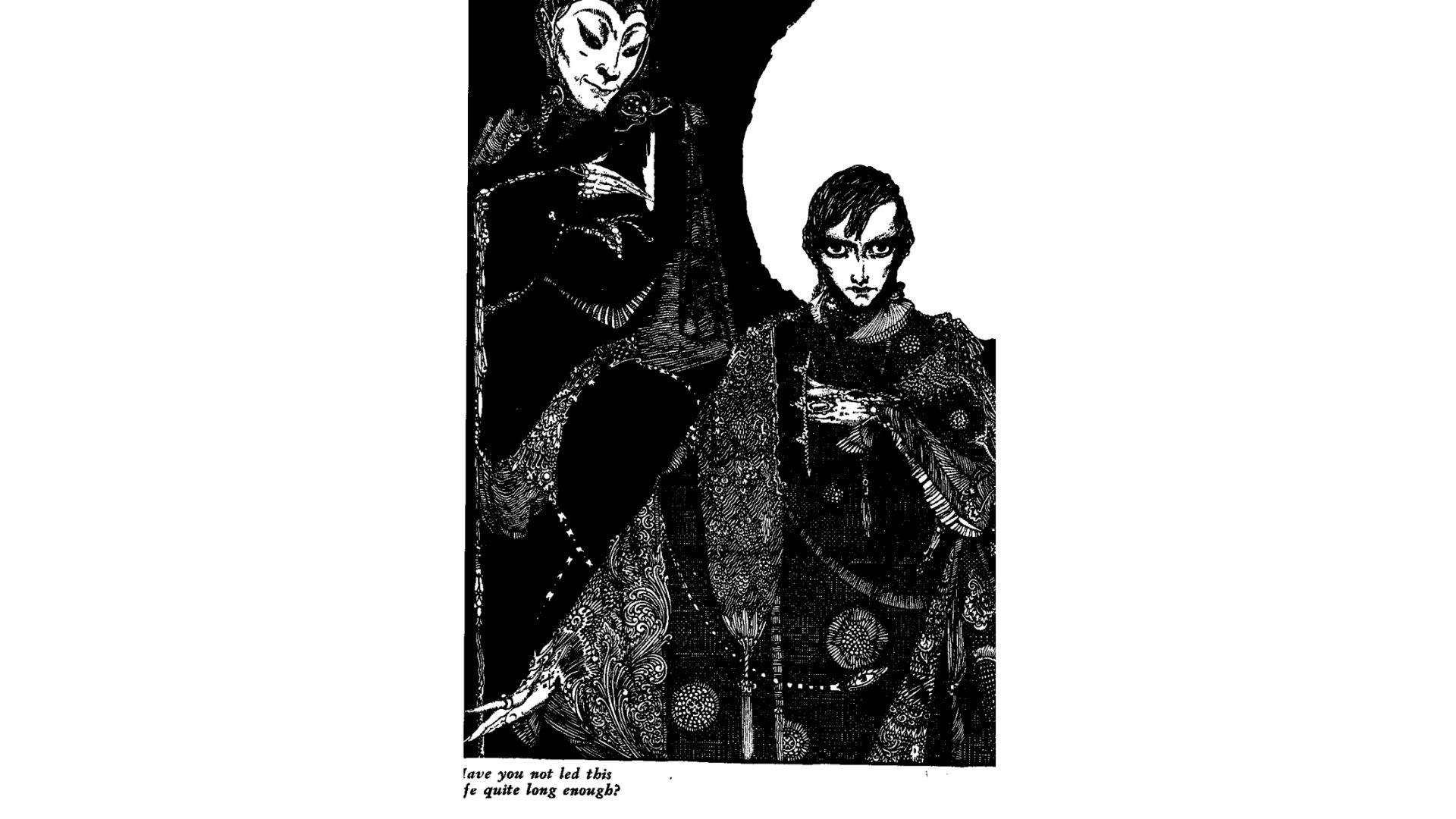

Mephistopheles selbst ist eine faszinierende Figur, die Fausts innere Zerrissenheit spiegelt. Er ist nicht nur ein äußerer Verführer, sondern auch ein Symbol für die dunklen, selbstzerstörerischen Tendenzen in Fausts Seele. Die Beziehung zwischen den beiden ist ein Tanz auf der Klinge, bei dem Faust immer wieder zwischen genialem Streben und selbstzerstörerischem Wahnsinn schwankt.

Die Tragödie der Gretchen-Figur

Ein weiterer Aspekt von Fausts Nähe zum Wahnsinn zeigt sich in seiner Beziehung zu Gretchen (Margarete). Seine Leidenschaft für sie ist zunächst romantisch und idealistisch, doch sie führt zu einer Kette tragischer Ereignisse, die Gretchens Leben zerstören. Fausts egoistisches Streben nach persönlicher Erfüllung blendet ihn für die Konsequenzen seines Handelns aus. Seine Liebe zu Gretchen ist echt, aber sie ist auch von einer obsessiven Intensität geprägt, die ihn blind für die moralischen Implikationen seiner Taten macht.

Gretchens Schicksal – ihre Schwangerschaft, der Verlust ihrer Familie und ihr eventualer Wahnsinn – ist ein direkter Spiegel von Fausts innerer Zerrissenheit. Während Faust selbst nie vollständig in den Wahnsinn abgleitet, trägt er die Verantwortung für Gretchens Zerstörung, was seine moralische Schuld und die zerstörerische Kraft seines Strebens unterstreicht.

Philosophische und kulturelle Dimensionen

Faust als Symbol der Moderne

Fausts Charakter kann als ein Symbol für den modernen Menschen verstanden werden, der zwischen Fortschrittsglaube und existenzieller Leere hin- und hergerissen ist. Goethe schrieb Faust in einer Zeit des Umbruchs, in der die Ideale der Aufklärung mit den emotionalen und individuellen Impulsen des Sturm und Drang kollidierten. Faust verkörpert diesen Konflikt: Er ist ein Mann der Wissenschaft, aber auch ein Träumer, der nach dem Sinn des Lebens sucht.

Seine Geschichte ist eine Warnung vor der Hybris des menschlichen Geistes, aber auch eine Feier der unermüdlichen Suche nach Wissen und Bedeutung. Goethe zeigt, dass Genie und Wahnsinn oft Hand in Hand gehen – dass die größten Errungenschaften des menschlichen Geistes oft aus einem Zustand der inneren Zerrissenheit und des Risikos entstehen.

Religiöse und moralische Fragen

Ein weiterer wichtiger Aspekt von Fausts Charakter ist seine Auseinandersetzung mit religiösen und moralischen Fragen. Seine Entscheidung, mit Mephistopheles einen Pakt einzugehen, ist ein Akt des Trotzes gegen die traditionelle christliche Moral. Doch im Verlauf des Dramas wird klar, dass Faust nicht einfach ein Gottloser ist. Seine Suche nach Erkenntnis ist auch eine Suche nach einer höheren, spirituellen Wahrheit.

Im Faust II wird diese spirituelle Dimension besonders deutlich, wenn Faust am Ende seines Lebens Erlösung findet. Seine Reise ist nicht nur eine intellektuelle, sondern auch eine spirituelle, die ihn letztlich zu einem tieferen Verständnis von sich selbst und der Welt führt. Diese Erlösung zeigt, dass Goethe Faust nicht als einen verdammten Sünder, sondern als einen suchenden Geist sieht, dessen Streben letztlich von einer höheren Macht anerkannt wird.

Fausts Entwicklung: Vom Gelehrten zum Suchenden

Faust I: Der verzweifelte Gelehrte

Im ersten Teil des Dramas ist Faust ein Mann, der von seiner intellektuellen und existenziellen Krise geprägt ist. Sein Pakt mit Mephistopheles ist ein Versuch, aus dieser Krise auszubrechen und ein erfüllteres Leben zu führen. Doch die Erfahrungen, die er durch Mephistopheles erhält – insbesondere seine Beziehung zu Gretchen –, führen nicht zur Erfüllung, sondern zur Tragödie.

Faust II: Der visionäre Gestalter

Im zweiten Teil des Dramas entwickelt sich Faust weiter. Er ist nicht mehr nur ein Gelehrter, sondern ein Mann, der die Welt aktiv gestalten will. Seine Projekte – wie die Landgewinnung und der Aufbau eines idealen Gemeinwesens – zeigen eine neue Dimension seines Charakters: die Fähigkeit, über sich selbst hinauszuwachsen und für etwas Größeres zu arbeiten. Doch auch hier bleibt die Spannung zwischen Genie und Wahnsinn bestehen, da seine Visionen oft von Hybris und Selbsttäuschung geprägt sind.

Erlösung und Bedeutung

Am Ende von Faust II findet Faust Erlösung, nicht weil er perfekt ist, sondern weil er niemals aufhört, nach etwas Höherem zu streben. Goethe zeigt, dass wahres Genie nicht in der Erreichung eines Ziels liegt, sondern im unermüdlichen Streben nach Verbesserung und Erkenntnis. Fausts Erlösung ist ein Zeichen dafür, dass sein Streben, trotz all seiner Fehler und Verirrungen, letztlich von einer höheren Macht anerkannt wird.

Genie und Wahnsinn in Harmonie?

Heinrich Faust ist eine der komplexesten Figuren der Weltliteratur, ein Mann, der zwischen Genie und Wahnsinn balanciert. Sein unstillbarer Wissensdrang, seine visionäre Kraft und seine existenzielle Zerrissenheit machen ihn zu einem faszinierenden Objekt der Analyse. Goethe nutzt Faust, um fundamentale Fragen über das menschliche Streben, die Grenzen der Erkenntnis und die Natur von Moral und Spiritualität zu stellen.

Fausts Geschichte ist eine Erinnerung daran, dass die größten Errungenschaften des menschlichen Geistes oft aus einem Zustand der inneren Zerrissenheit und des Risikos entstehen. Sein Charakter zeigt, dass Genie und Wahnsinn keine Gegensätze sind, sondern zwei Seiten derselben Medaille – ein Thema, das auch heute, in einer Welt voller wissenschaftlicher Fortschritte und existenzieller Fragen, von großer Relevanz ist.